Agnes Martin, «la belleza es nuestra respuesta a la vida»

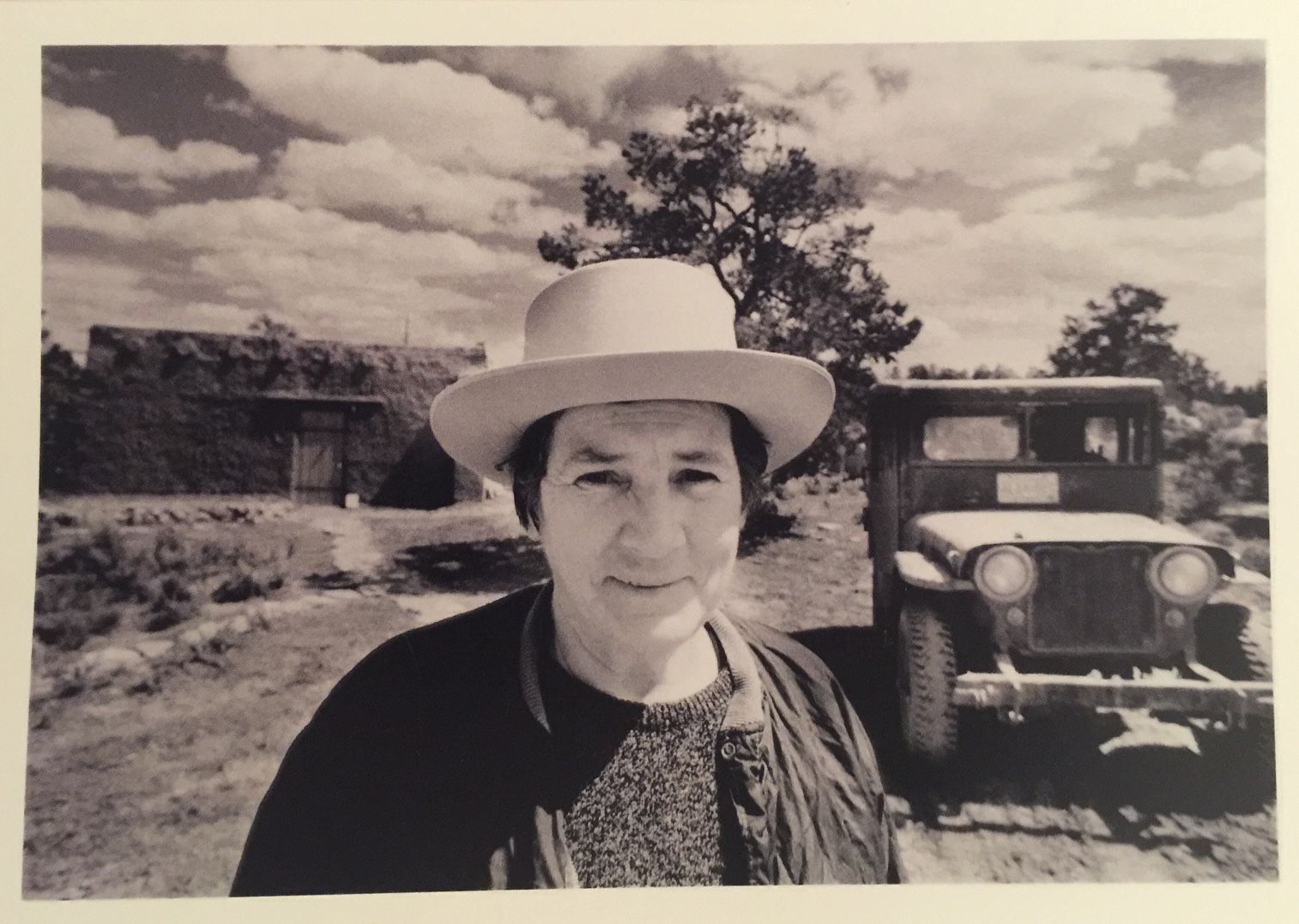

Retrato dd Agnes Martín. Foto: Gianfranco Gorgoni.

Retrato de Agnes Martin. Foto: Gianfranco Gorgoni.

Fue la representante de la abstracción pura. Destruyó más obras de las que conservó; pintaba diez telas y eliminaba nueve. Regla, lápiz y pintura fueron sus herramientas. Cuadrículas, rayas y a veces círculos, triángulos, los motivos de sus cuadros. ¿Se puede con estos elementos crear pinturas que emocionen? La respuesta es un rotundo sí. Las pinturas de Agnes Martin (Canadá, 1912 / Nuevo México, 2004) transmiten inocencia, alegría, belleza en estado puro, un sentimiento de paz que te invade cuando sales de las 11 salas que le dedica la Tate Modern de Londres hasta el 11 de octubre.

Agnes Martin, que como dijo alguien logró “el equivalente visual al más perfecto sonido”, nació el mismo año que el pintor expresionista abstracto Jackson Pollock, cuando Duchamp triunfaba con su Desnudo bajando la escalera, Picasso pintaba en París y un mes antes de que el Titanic, el gran transatlántico británico, se hundiera en su viaje inaugural. Educada en una granja, aprendió desde pequeña a vivir con lo indispensable. En la escuela aprendió caligrafía y ésta posiblemente la condujo a su pintura tan personal. Ascética, mística, vivió como una santa ermitaña alejada de todo y de todos. Su vida en Nuevo México fue espartana; no tenía nada, ni televisión ni música, sólo un gato y un perro por toda compañía. Repetía obsesivamente poemas de Gertrude Stein, leía novelas de Agatha Christie y se imponía retos para cumplirlos y así sentirse viva.

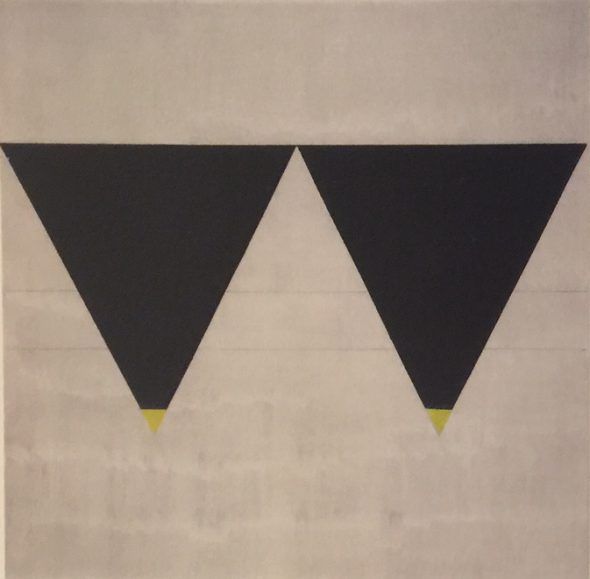

Sin título 1. 2003. Agnes Martin.

Quiso conocer el budismo, también el cristianismo. Practicó la filosofía Zen, aprendió a vivir en soledad y no quiso que le colgaran la etiqueta de lesbiana y menos aún la de feminista, aunque vivió ocasionalmente en pareja algunos años. Agnes Martin tuvo relaciones largas y serias con la artista Leonore Taeney y la escultora griega Chryssa, una de las primeras en trabajar con las luces de neón. Martin nunca salió del armario. En una entrevista cuando le preguntaron por su postura acerca del feminismo, dio una respuesta insólita: “No soy una mujer”.

Fue diagnosticada en su juventud de esquizofrenia paranoide y hospitalizada en numerosas ocasiones. Gracias al tratamiento que le prescribieron, pudo llevar una vida más o menos normal con periodos de calma y otros de sufrimiento.

En el documental que se exhibe en la Tate, filmado cuando ya era una anciana de 91 años, despliega una energía asombrosa. La cámara sigue a una mujer robusta, vestida con un pantalón de peto, con el pelo corto muy blanco y unos mofletes de manzana sonrosados. Tiene pinta de campesina armada con un metro de sastre con el que va midiendo los contornos del lienzo. Afila el lápiz y con la regla traza líneas. Luego, con el pincel cuadrado, pinta rayas de colores pasteles. Así, con esta aparente sencillez, Agnes Martin conquistó un lugar preferente en la historia del arte norteamericano de mediados del siglo XX, encuadrada durante años en el grupo de los minimalistas. Estudió a Santa Teresa, a Platón y a Gertrude Stein -con ella guarda cierto parecido físico-. Le gustaban las películas del Oeste y se declaraba fan del director de cine Akira Kurosawa.

En los últimos años, concedió algunas entrevistas en las que hablaba con absoluta franqueza de su vida. En el documental de Mary Lance, rodado en 2003, se ve a una Agnes Martin segura de sí misma, proclamando desafiante: “Nací en el norte de Canadá, prácticamente como si hubiera nacido en Siberia. No había ningún futuro en la tierra donde nací. Y a pesar de todo, de niña, tuve oportunidades y pude hacer todo lo que quise y soñé. Ahora soy rica y famosa. Dios sabe lo rica que soy”.

Su familia fueron pioneros. Procedían de Escocia. Llegaron a Macklin, una pequeña ciudad del norte de Canadá, con pocas granjas, un aire cristalino y mucha soledad, la misma que Agnes encontró en la última etapa de su vida en Taos, en Nuevo México. Cuando murió su padre, Agnes tenía siete años y la familia se mudó a Vancouver, donde su madre sacó adelante a la familia limpiando casas. Al terminar la enseñanza superior, Agnes viajó a Estados Unidos, al Estado de Washington, con su hermana Maribel. Le gustaba la natación y se entrenaba para formar parte del Equipo Olímpico. No lo consiguió y en 1941 decidió irse a Nueva York y estudiar en la Escuela de maestros de la Universidad de Columbia. Durante 15 años fue profesora en diferentes escuelas. En 1946 llegó a Alburquerque, a la Universidad de Nuevo México, y se matriculó en los cursos de Arte. Comenzó a pintar paisajes, indígenas y flores. Por entonces, Nuevo México atraía a muchos artistas urbanitas, como Georgia O’Keeffe, y para Martin aquel contacto le reafirmó en su idea de dedicarse a la pintura.

Aquel grupo de artistas de Taos y su admiración por los dibujos geométricos de los indios que ellos representaban en sus obras, comenzaron a tener influencia en los círculos artísticos de Nueva York. El grupo, casi una comuna, coqueteaba con el esoterismo. Invitaron a Josef Albers y a Dore Asthon, una de las críticas de The New York Times –ella fue una de las primeras en escribir sobre los cuadros de Martin años después-, a visitarlos. Después llegaría la galerista Betty Parsons, que representaba a Rothko y Barnett Newman, para conocer la vida de aquel centro de arte. Parsons ofreció a Martin ser su marchante si se mudaba a Nueva York.

Martin vuelve a Nueva York para perfeccionar sus estudios en Bellas Artes. Pero se ahoga en la metropólis y echa de menos los espacios abiertos de Nuevo México. En Taos comparte experiencias con Beatrice Mandelman y su marido, Luis Ribak. La galería de ambos incluye pronto en su catálogo las pinturas de Martin. En la década de los 50 se enrola definitivamente en la abstracción. En aquellos años se aprecia la influencia en sus obras de Joan Miró, Paul Klee o Arshile Gorky. Introduce en sus telas los colores pálidos y líneas trazadas con tinta: “La belleza es el misterio de la vida. No está en la mirada, está en la mente. Es nuestra respuesta a la vida”.

Cumplidos los 45 años, Martin regresa otra vez a Nueva York y trabaja duro. Decide aceptar la oferta de Betty Parsons y en 1958 inaugura en su galería su primera exposición: cuadrados, rectángulos y círculos enmarcados en líneas y en puntos. Luego llegarían para quedarse sus famosas rejillas. “Cuando yo hice una cuadrícula, se me ocurrió pensar en la inocencia de los árboles y fue entonces cuando aquella rejilla me llegó al cerebro y pensé que aquello representaba la inocencia, y aún lo creo, y lo pinto y así me siento satisfecha. Esta es mi visión”. Se refería a su cuadro The Tree, hoy en la colección del MoMa de Nueva York. En aquella etapa, las líneas con las que dibujaba el mapa del cosmos tenían el poder de inundarla de paz, le proporcionaban, como ella reconocía, felicidad e inocencia. Martin se integró en el grupo de Rauschenberg, Robert Indiana, Cy Twombly, que vivían en los edificios Coenties Slip, unos almacenes del siglo XIX abandonados por las empresas navieras en el bajo Manhattan, tomados al asalto por bohemios y artistas. Eran baratos y había espacio. Qué más podían pedir. Agnes Martin era allí como la madre Tierra, un pozo de sabiduría con influencias presbiterianas y taoístas: “Hablábamos de Picasso, que era un buen pintor porque trabajaba sin descanso, aunque también tenía algunas ideas muy tontas. Y me gustaba Andy Warhol, pero sus amigos me daban miedo”. Todos eran competitivos, bullangueros. Sólo Martin era la imperturbabilidad en persona.

Sin título 2002

En los años 60, Agnes Martin da con lo que sería su estilo característico: el cuadrado de rejilla, que cambió luego a simples líneas, rayas de diferente anchura. “Llegó el momento en que eliminé de mis pinturas las líneas curvas hasta que mis composiciones consistían sólo en líneas verticales y horizontales”. Adoptó para sus cuadros un formato que no cambió nunca: lienzos cuadrados de 1,82 centímetros, en los que dibujaba a lápiz líneas horizontales y pintaba bandas de color con pinceladas sutilmente vigorosas. Alternaba los colores cada año, uno usaba tonos pálidos; y negro, blanco o gris el siguiente.

“Pinto de espaldas al mundo”, llegó a decir en una síntesis de lo que era su vida: soledad, alegría, belleza. En 1967, cuando su carrera en Nueva York estaba empezando a despegar, recayó en su paranoia y hubo de ser internada. Abandonó de un día para otro la ciudad, deambuló por el país durante meses en una caravana y dejó de pintar durante siete años. Al final se estableció en Nuevo México, donde construyó una casa de adobe con sus propias manos en una remota colina. Los inviernos eran tan duros que se quedaba aislada por la nieve durante semanas. «Llegué a un punto en que reconocí que tenía que resolver mi confusión». La esquizofrenia y las alucinaciones reaparecían periódicamente. Su obsesiva repetición de líneas se alternaba con visiones y pensamientos dolorosos, aunque ninguna de estas turbulencias se aprecia en sus obras. En las conferencias que dio durante su vida y que se reunieron en 1992 en Writings, reitera una y otra vez que sus pinturas no muestran su vida. En sus escritos insistía en cómo el arte no era un instrumento para el cambio social. El valor del arte, decía, residía en la capacidad para contrarrestar pensamientos y emociones negativas, proporcionar orden sobre el caos y dar estabilidad en un mundo de cambios impredecibles.

Cuando volvió a pintar en 1971, abandonó las rejillas y las reemplazó por líneas verticales y horizontales. La paleta de tonos grises, blancos y marrones dio paso a bandas de colores pastel: rosas, amarillos y azules. Seis años después, cambia de nuevo a los grises. “Mis pinturas no tienen objetos, ni espacio, ni tiempo, ni nada. No hay formas. Sólo hay luz, claridad”. En alguna ocasión, Martin escogía un grupo de pinturas para se exhibieran juntas, por ejemplo, The Islands (1979), doce cuadros idénticos que invitan al espectador a concentrarse para observar las finas líneas y los tonos casi evanescentes. Es una composición absolutamente zen, hecha en el periodo en que la artista estaba volcada en la espiritualidad.

En los ochenta, su fama aumentó y sus obras empezaron a cotizarse. Los coleccionistas y museos competían por adquirirlas, pero si su nombre nunca adquirió la notoriedad de sus contemporáneos fue por la imposibilidad de editar obrar gráfica con sus dibujos. La sutileza de sus colores, de sus líneas, lo hacía imposible. «El valor del arte está en el espectador», dijo en una entrevista a The New York Times. «Cuando descubres lo que te gusta, realmente estás descubriéndote a ti mismo».

En la última etapa redujo el tamaño de sus telas. De 1,82 centímetros, pasaron a 1,52. De esta forma las podía mover sin ayuda. En algunas pinturas, como Homage to Life (2003), regresó a las formas geométricas de la década de los 50. Estuvo pintando hasta el final de sus días y su obsesión por deshacerse de sus obras se mantuvo intacta. Cuenta su marchante Arne Glimcher que en sus últimos momentos ella le llamó a su lado para decirle: “Hay tres nuevas pinturas en el estudio. La que está apoyada en la pared está terminada, pero las dos que están en el suelo quiero que las destruyas”. Agnes Martin murió en su querido Taos una fría mañana de diciembre de 2004. Está enterrada allí, en el jardín del museo Harwood, porque “la belleza es inalcanzable, es inspiración”.

Agnes Martin en la Tate Modern de Londres. Hasta el 11 de octubre.

No hay comentarios