Nasreen Mohamedi, la vida es una línea recta

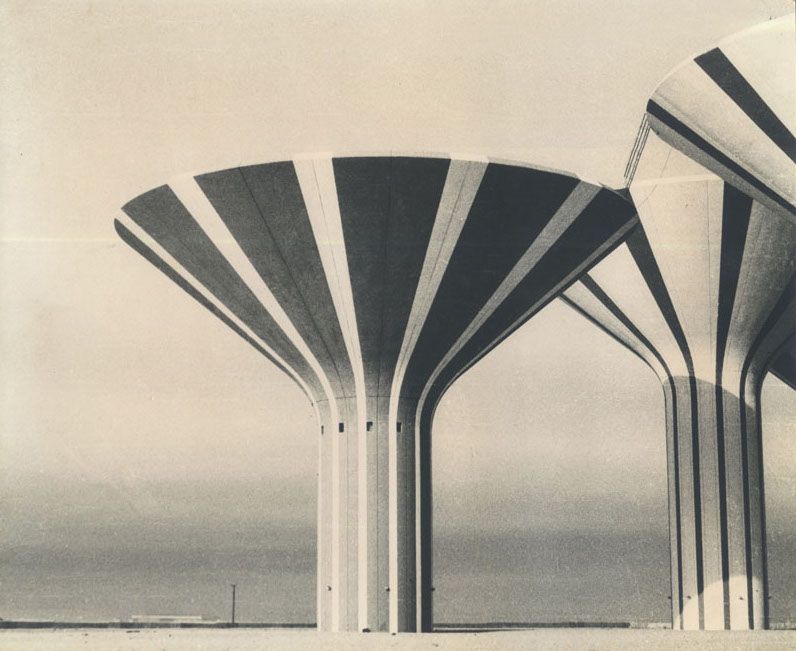

Nasreen Mohamedi. Sin título, 1967. Fotografía. Colección Navjot y Sascha Artaf.

Líneas, retículas. Tinta y papel. Las obras de Nasreen Mohamedi (Karachi 1937-Bombay 1990), una de las primeras artistas que acercó el lenguaje de la abstracción a la India, son sobrias, espirituales y desconocidas para el público. Hace unos años, la Tate de Liverpool mostró algunos de sus trabajos y ahora el Reina Sofía de Madrid le dedica la primera retrospectiva internacional, con más de 200 dibujos, fotografías y collages, coproducida con el Museo Metropolitan de Nueva York, adonde viajará en marzo para inaugurar la nueva sede del MET para el arte contemporáneo.

Nasreen Mohamedi se ha convertido en una figura de culto dentro de India y, aunque en vida fue una artista reconocida en su país, siempre ha sido una figura enigmática y difícil. No hay títulos ni fechas en sus obras, complicadas de apreciar por el espectador. “Reconstruir una cronología precisa de su legado ha sido problemático”, afirma Roobina Karode, comisaria de la exposición La espera forma parte de una vida, título que alude a una de las frases de los diarios de Mohamedi, escritos que documentan la lucha que mantuvo a lo largo de su vida entre la fuerza y la rabia. Geeta Kapur, una de las especialistas en su obra y quien mejor ha sabido descifrar su alma a través de los apuntes que dejó, afirma cómo esa batalla permanente se refleja en sus primeros dibujos, angustiados y obsesivos, hasta el minimalismo calmado de los últimos que realizó.

Espiritualidad, naturaleza, el “arte como nostalgia de Dios”, Nasreen Mohameidi junto a artistas como Lygia Pape, Eva Hesse, Mary Kelly, Mira Schendel, Agnes Martin y la española Elena Asins, transformaron con ese patrón el arte a mediados del siglo XX. Ellas hicieron de la búsqueda de la mística, del espacio, un logro artístico. Estuvieron también unidas –en algunos casos- por la enfermedad. Mental en el caso de Martin, física en el de Mohameidi, atacada por el síndrome de Huntington, un desorden neuromuscular que afecta al movimiento incontrolado de las extremidades; el baile de san Vito llamaban los antiguos a esta extraña dolencia.

Mohamedi dibujaba un cuadrado, el espacio, lo dividía con dos líneas y ya tenía el tiempo. Amaba la línea recta por encima de todo. Nunca le interesó el cuerpo humano y en sus obras jamás aparece ninguna representación del hombre. Sentía especial atracción por la naturaleza, pero no como paisaje sino como abstracción visual: “Tomaba las características del entorno exterior para trasladarlas a una necesidad interior”. De hecho, cuando daba clases en Baroda lo hacía al aire libre, enseñando a sus alumnos a interpretar los sonidos, la luz, el ritmo de las hojas de los árboles. Su vida fue una exploración para encontrar el punto común donde las líneas se cruzan: el tiempo y el espacio. En uno de escasos grandes dibujos logra el color con 200 líneas oscuras trazadas desde la base que van volviéndose gradualmente más luminosas. Fue la última vez en que quiso mostrar el color para diferenciar los tres pilares de la vida: tierra, agua y fuego.

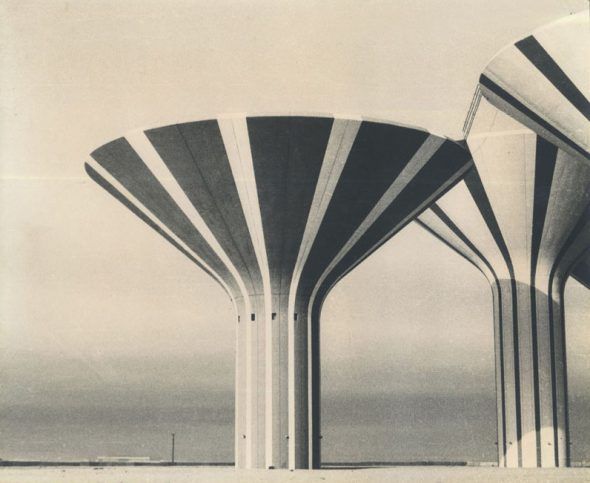

Nasreen Mohamedi. Sin título. 1975. Tinta y grafito sobre cartulina. Colección Sikander y Hydari.

La línea, siempre la línea. Apuntando al vacío, influencia del budismo zen que estudiaba. Cuenta Geeta Kapur que, ante sus alumnos, se arrancaba un pelo de la melena y decía: «Pintad una línea tan fina como este cabello”. Cada día de su vida encontró un camino diferente en esa intersección entre el tiempo y el espacio y aunque esa similitud de su creación podría llevar a que todos sus dibujos fueran iguales, todos son sorprendentemente diferentes. Sobrios, lineales, para dar idea de lo infinito, de la nada. Dicen las comisarias de la muestra que llevaba su ascetismo al máximo, vivía con lo mínimo y trabajaba de la misma manera; toda su obra cabe en un cajón.

Nasreen Mohamedi viajó por Europa y vivió en Londres una temporada. Allí hizo Bellas Artes en St Martin’s School y en 1961 obtuvo una beca para estudiar artes gráficas en París. Las obras de Cézanne y Kandinsky inspiraron algunos de sus primeros dibujos. Son los mejores años en la vida de Nasreen. Tras diplomarse en Bellas Artes, viajó a Turquía, Irán, Karachi y al desierto de Bahréin. Después se instaló definitivamente en Baroda, donde trabajó como profesora en la Facultad de Bellas Artes. Su obra es una biografía que no deja adivinar las tensiones, las convulsiones físicas y espirituales que azotaron su vida. Cuenta Roobina Karode cómo Nasreen se enamoró en París de un artista musulmán paquistaní con el que se prometió, pero cuando descubrió que su novio le engañaba, su vida sentimental se hizo añicos. Traumatizada de por vida, entregada a la búsqueda de “la calma que sucede a la tormenta”, buscó ideas y consuelo en la lectura, en los libros de Lorca, Rilke, Nietzsche, Spinoza, Kierkegaard, y, sobre todo, de Albert Camus, su autor de cabecera.

La desesperación por su estado físico aparece en los diarios de Nasreen cuando aún no ha cumplido 30 años. Esos diarios de bolsillo, pequeños, fáciles de transportar y de ocultar -su familia no los encontró hasta después de su muerte en 1990- ofrecen numerosas pistas para comprender su obra. A diferencia del anonimato de sus dibujos y fotografías, Mohamedi fechaba las entradas de sus diarios e indicaba incluso la hora; la mayoría de sus apuntes los escribió entre la media noche y el amanecer. “Negada y postergada, la enfermedad le provoca un temblor interior y de manera muy gradual, empieza a afectar a sus andares y a sus gestos, a su forma de comer y, por último, al control de la mano que arrastra mientras dibuja”, comenta Kapur. “Difícil este temblor / me agota hasta tal punto que me desmayo / Permanezco inmóvil / Es difícil / Prácticamente en todo momento / Dentro de la mayor desesperación / encuentro la calma y la verdad”. Pide a “un dios indiferente” valor: “Valor para ser / una nada que nada revela / El paso / que permite avanzar un paso más / paso a paso”. Sus manuscritos están plagados de instrucciones que se dirige a sí misma: “Fuego. Cómo leer el aire. El aire óptico. No el sonido real. Ver y sentir el orden primigenio”. Profundiza en las esencias del sufismo islámico y explora el taoísmo y el budismo zen en el que encontró repuestas a sus inquietudes.

Nasreen Mohamedi. Sin título. 1975. Tinta y grafito sobre papel. Kiran Nadar Museum of Art. Nueva Delhi.

Compartió la idea de la retícula con Agnes Martin, la del cuadrado con Malevich y en sus primeras obras figurativas hay referencias a Paul Klee y Lászlo Moholy-Nagy. Admiraba la geometría de Mondrian y se inspiró en la arquitectura islámica de luces, celosías. Su identificación con Agnes Martin es una breve cita en una de las entradas de sus diarios: “Encuentro con Agnes Martin”. Este encuentro, sostiene Geeta Kapur, sólo pudo tener lugar a través de reproducciones de su obra artística o de la lectura de sus escritos. “Nasreen consideraba que Martin era un espíritu afín, aunque esta afinidad no sea tan estrecha como se ha creído hasta ahora. Martin era casi 30 años mayor. A diferencia de Mohamedi, ella era, ante todo, pintora, y creaba obras abstractas de grandes dimensiones». A diferencia de Agnes Martin, que logró un estado de paz y contemplación poéticas en su vida, Mohamedi logró algo más radical. Rechazó la seguridad que le proporcionaban las rejillas y encontró su camino en el desarrollo de la línea. El periodo de los últimos años de la década de los 60 habla del sufrimiento cuando le detectaron los primeros signos de su enfermedad. Traza líneas gestuales con las que bordaba el pulso de la vida que desde entonces iba a oscilar en bruscos vaivenes. Dibuja hojas secas con nervios y espinas, es frecuente ver en en su dibujos de esa época la rama de una palmera seca, abandonada a su suerte.

En los años 70, cambia su vocabulario. Desde esta fecha hasta los 90, sus obras reflejan una madurez absoluta. A medida que progresa su enfermedad las rejillas horizontales se clarean. Introduce la geometría. En la mesa donde dibuja, al lado del lápiz coloca las herramientas de un arquitecto, la regla, el compás, la escuadra, los rotuladores Rotring y la plumilla con cargas de tinta. Trabajaba siempre escuchando música clásica del Indostán; sentada, con las piernas cruzadas en la postura del yogi, frente a su tablero de dibujo regulable, con el papel sujeto con cinta adhesiva y el tintero a un lado. Toma fotografías con una cámara reflex Nikon, no para inspirarse sino para crear otro mundo paralelo. Retrata espacios, paisajes. Le interesa cómo se enmarcan los elementos, el contraste entre lo horizontal y lo vertical. Una vez más, la línea. En su búsqueda de lo esencial, no paró hasta visitar y fotografiar la ciudad de Chandigarh, ideada por Le Corbusier. “Llegará el día», escribió, «en que todo se volverá funcional y estará bien diseñado. No se desaprovechará nada. Entonces entenderemos lo esencial. Llevará tiempo”.

En el desierto de Kuwait fotografía las sombras y la luz, esa claridad de la arquitectura islámica que ella venera. Capta imágenes de suelos, patios, caminos, porque el camino es movimiento, como los canalillos vacíos por donde fluye el agua. Le gustaba el mar, pasear por la playa: “Líneas, temblores sutiles, sinuosos / Figuras anaranjadas / Chispas de cristal / Una oscura extensión iluminada / Apuntes en el agua Gris marengo / Grises indefinidos que se transforman en púrpura / Dibujos que parecen algas / Sonidos profundos que cambian”.

Hay en la exposición 56 fotografías que nunca quiso mostrar, quizás para que no se relacionaran con su obra; algunas de ellas recogen la espuma de las olas en formas caprichosas, los trazos que deja el agua en la arena, igual que las que forman los hilos en los telares donde Mohamedi capta una gran grieta. El agujero de su vida que se escapa. Nasreen repite el mantea: “Aprovechar lo mínimo al máximo / Pensar”. “Hermoso papel en blanco / Observar y después rasgar / Repensar / Transformar a partir de la ruptura / un eco”.

Dejar caer el papel desde la altura y estudiar la totalidad del proceso, que culminará con un dibujo. Velocidad e inmovilidad, comparar un nuevo elemento.

Mencionaba a menudo la palabra “textura”; tricotaba piezas de ganchillo para ejercitar sus dedos y sus manos, mantenerlos alejados de los ataques de esa enfermedad que se llevó por delante a varios miembros de su familia. Las retículas que dibuja en los años 70 parece que se hayan tejido en un telar y Nasreen consiente a veces que se produzca un accidente: el hilo queda suelto; se ata o se anuda con delicadeza.

En los años 80 su enfermedad ha avanzado y los espasmos en brazos y piernas se hacen insufribles. Abandona la retícula, ya no siente la necesidad de llenar todo el papel. En sus últimas obras se aprecian más espacios vacíos que llenos. Para controlar sus miembros a veces dibuja sin tinta en la pluma, sólo deja la huella en el papel. Aunque ya no podía caminar en línea recta, continuaba dibujando líneas etéreas en un intento de abandonar el suelo, de levitar. “Cada día se talla y se sostiene oblicuamente… El acorde se estira al final hasta el límite del dolor -nada más-…”.

Sus últimos dibujos son la nada. Unas líneas suspendidas en el vacío.

Murió en mayo de 1990. Está enterrada en Kihim, cerca de Bombay, junto al mar.

‘Nasreen Mohamedi. La espera forma parte de una vida intensa’. En el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid hasta el 11 de enero.

Nasreen Mohamedi. Sin título. 1970. Acuarela sobre papel. The Museum of Modern Art, Nueva York. Adquirida con fondos de The Edward John Noble Foundation, 2006.

Nasreen Mohamedi. SIn título. 1970. Tinta y grafito sobree papel. Kiran Nadar Museum of Art, Nueva Delhi.

Nashreen Mohamedi. Sin título. 1980. Recorte de papel. Colección Navjot y Sasha Altaf.

Comentarios

Alex Mene

Por Alex Mene, el 04 octubre 2015

La línea y sus posibilidades, una hermosa metáfora.