Cómo se detuvo la epidemia de cólera que asoló el Londres victoriano

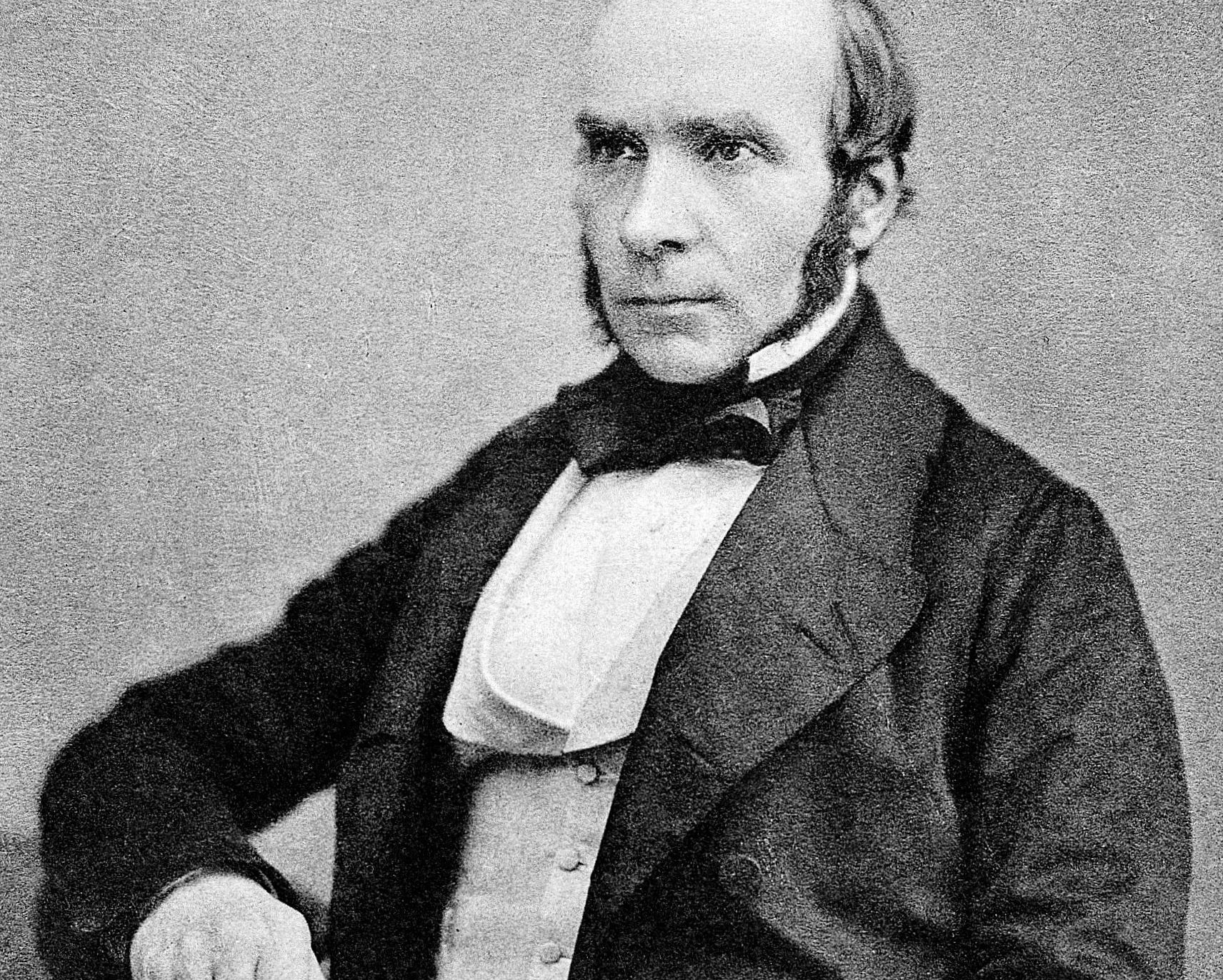

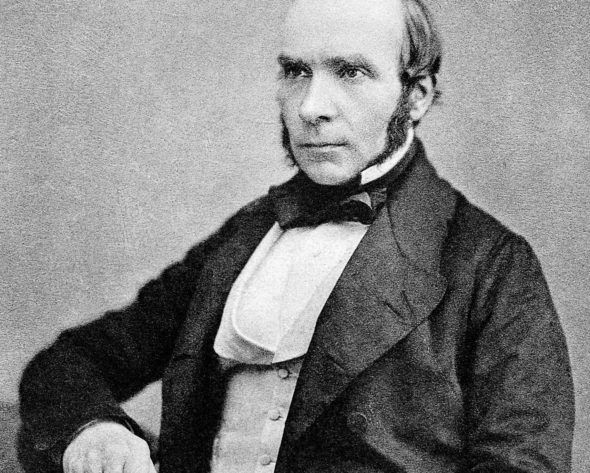

El médico John Snow considerado como uno de los padres de la epidemiología moderna.

El médico John Snow (1813-1858), considerado como uno de los padres de la epidemiología moderna.

Para arrancar las lecturas veraniegas sin reparos coyunturales me ha servido mucho empezar con una que alude a las pandemias, ‘El mapa fantasma’, del escritor científico estadounidense Steven Johnson. Una crónica amena y muy documentada sobre la epidemia de cólera que asoló el Londres victoriano en 1854. El subtítulo es elocuente y quizá nos haga reflexionar sobre lo que estamos viviendo ahora: ‘La epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno’.

El verano, pese a la desescalada y las ganas acumuladas de salir, no ha logrado arrancar con la despreocupación y la sensación de expansión temporal con la que lo hacían los anteriores. No es sólo por culpa de los rebrotes, supongo, sino por el trauma del confinamiento que todavía arrastramos muchos. Los bares y las terrazas, a medio gas, dan un aire de tristeza tímida al pueblo, aunque los camareros aún reconocen esperanzas con lo que agosto pueda traer –turistas, se entiende–. Los empresarios son más pesimistas.

Hay ocasionales recuerdos del pasado inmediato, como cuando el domingo, en la rocosa playa lejana a la que suelo ir, no había lugar: todas las hamacas en la arena y las mesas en el porche estaban reservadas desde hacía días. Pero son la excepción, aunque a veces sea grato no tener que reservar mesa frente al mar ni rogar al camarero que te sirva la cerveza que le has pedido dos o tres veces a distancia, con gestos torpes para hacerte notar sobre la multitud y el ruido. Este verano es distinto, más que nuevo. La imagen paradójica de varias mujeres haciendo topless con mascarilla me lo recuerdan frente a la mesa donde los salmonetes saben a gloria, pero a una gloria morigerada por toda la logística antiséptica que requiere hoy ir a cualquier lugar público.

Ni siquiera las lecturas parecen ahora inocentes. Cuando hice en Madrid la selección de libros que traería al sur, descarté varios que me apetecía mucho leer pero que me parecían inadecuados para el momento: novelas negras, biografías, ensayos filosóficos, libros de historia contemporánea… ¿cómo evadirse con la que estaba cayendo? Aun así, eché algunos al morral, y ya he leído varios de ellos buenísmos –y de alguno hablaré aquí próximamente–, aunque con dificultad para concentrarme y disfrutarlos como lo habría hecho en otras ocasiones. Como si leyera también con la mascarilla puesta. Por no hablar de mi sensación al escribir cualquier cosa, porque debo antes vencer la creencia de que todo lo que no sea urgente y relativo a la pandemia y sus efectos sanitarios y económicos, es de una frivolidad alarmante.

Uno se busca sus estrategias y danza con la realidad –a decir de Alejandro Jodorowsky–. Amolda carácter y gustos a las circunstancias, orteguianamente. En mi caso, para arrancar el resto de lecturas veraniegas con menos reparos coyunturales me ha servido mucho empezar con una que alude a las pandemias, El mapa fantasma (Capitán Swing), del escritor científico estadounidense Steven Johnson (1968). Una crónica muy amena e informada de la epidemia de cólera que asoló el Londres victoriano en 1854. El subtítulo es elocuente de todas las lecciones que se sacaron entonces a la hora de planificar la expansión urbana: La epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno. Los protagonistas son, a decir del autor, cuatro: la bacteria V. Cholerae, la propia capital británica –que sufría entonces un crecimiento elefantiásico fruto de la Revolución Industrial–, el reverendo Henry Whitehead (1825-1896) y el médico John Snow (1813-1858).

El XIX es un siglo fascinante. Casi todo lo que hoy somos, hacemos y conocemos se acelera en una centuria marcada por el espíritu del cambio y cierto optimismo ciego, aunque no exento de razones. En un Londres dickensiano, la ciudad crecía y el Támesis se convertía progresivamente en el estercolero de la ciudad, contaminando así las fuentes de agua de las que se surtían los hogares de la capital del Imperio. Los brotes del mortal cólera –que producía una muerte dolorosa y rápida causada por la deshidratación tras pocos días de diarreas y vómitos– era una presencia esporádica y trágica en la ciudad. El anestesista Snow –que había llegado a asistir a la reina Victoria en el parto de su último hijo– había observado todos aquellos fenómenos con curiosidad y método científico en brotes anteriores, pero fue en el declarado en el barrio del Soho londinense cuando por fin pudo demostrar que el cólera se transmitía al ingerir agua contaminada, no por el aire y fruto de las condiciones morales y sanitarias deplorables de las hacinadas clases populares, como se creía a ciegas hasta entonces.

Convencido de su tesis, Snow no había tenido miedo a entrar en el barrio de la muerte que era el Soho, pues rechazaba que el Gran Hedor fuera el responsable de la epidemia –el mismo que había hecho que los parlamentarios dejaran de sesionar ocasionalmente en Westminster–. La teoría miasmática, la que decía que el aire contaminado era la causa de la enfermedad, no tenía ningún sustento científico, y mediante la pausada observación Snow pudo demostrarlo pese a la resistencia de los comités científicos oficiales.

El problema era otro: una de las fuentes de abastecimiento era la causante del brote, pues, como posteriormente pudo hacer ver el padre Whitehead, un pozo negro de residuos vecino filtraba sus elementos al pozo de agua del que se abastecía aquella zona del barrio. No obstante, los obstáculos fueron muchos, porque los prejuicios eran enormes. Con la ayuda del conocimiento que Whitehead atesoraba de su parroquia y sus costumbres, Snow hubo de demostrar con un mapa detallado la causalidad entre la fuente y los muertos, por más lejanos al barrio que estuvieran: todos, por una u otra razón, habían bebido de aquella agua contaminada. Cuando, por fin, las autoridades clausuraron aquella fuente, el brote dejó de hacer estragos en el barrio.

Una crónica fascinante de una época, de una ciudad, de unos hábitos y de unos observadores que detuvieron una enfermedad a base de observar, deducir, inferir y actuar. La gran virtud del autor es –como en el resto de sus libros, casi todos publicados o en trance de ser publicados en España por la propia Capitán Swing y la editorial Turner– no renunciar a la complejidad científica de la epidemia, sino redoblar esfuerzos al explicarla. De ahí que las descripciones del funcionamiento y los efectos del cólera en el intestino delgado y sus consecuencias sean tan vívidas. Como lo es su narración de Londres y de las biografías de sus protagonistas.

Sorprende la numantina resistencia de teorías y supersticiones aún cuando toda evidencia mostraba que no sólo no se sostenían, sino que causaban dolor y muertes. Supongo que ahora ocurre algo similar en distintos campos, pero la complejidad del conocimiento profundo no lo hace tan evidente a observadores no expertos. Incluso un caso tan claro fue admitido con la boca pequeña, sin terminar de desechar las teorías previas, como si se quisiera salvar no tanto el prestigio de los médicos de la época como todos los fundamentos científicos y morales en los que esta se sustentaba.

Whitehead dejó años después la parroquia para ayudar a criminales jóvenes a reinsertarse –un pionero en un campo donde aún hay tanto por conocer y hacer–. Snow murió joven, apenas pasados los 40, de un accidente cerebrovascular que se cree que le causaron los experimentos que hacía consigo mismo como conejillo de indias. Cuenta Johnson que solía aplicarse sus anestesias y describir, al despertar, los efectos en sus cuadernos para así mejor aplicar sus investigaciones en sus pacientes. No en vano, a su muerte fue recordado por sus descubrimientos e inventos para conocer los fundamentos y aplicar sin efectos secundarios los gases anestésicos.

Snow consiguió lo que el astrónomo renacentista Tycho Brahe expresó antes de morir: «Ne frustra vixisse videar», impulsado por el deseo de no haber vivido en vano. Fue crucial a la hora de detener un brote letal de cólera y para conocer el comportamiento de las epidemias –a este respecto, Snow es un contemporáneo cuando vemos de qué forma se busca detener los rebrotes de la covid-19. Antes también fue clave para aminorar el dolor insoportable de partos o de operaciones sin anestesia, o ejecutadas con un trago de whisky o un poco de láudano. A mí, además, me ha ayudado a animarme a leer algo más que urgencias del presente.

No hay comentarios