¡Necesito una hija!

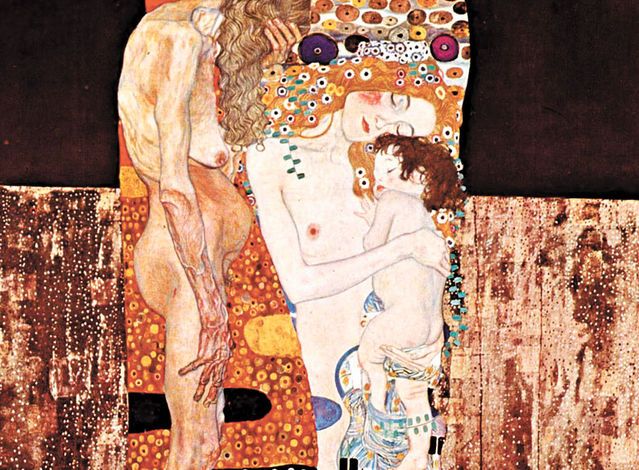

Detalle del cuadro ‘Las tres edades de la mujer’ de Gustav Klimt.

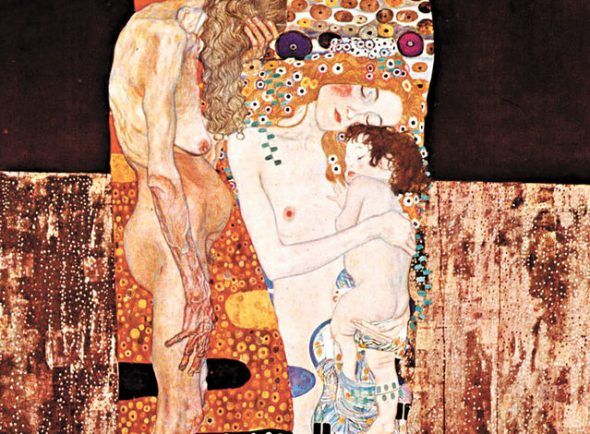

Detalle del cuadro ‘Las tres edades de la mujer’ de Gustav Klimt.

Seguimos con nuestra Serie de Verano de 23 relatos de Agosto, escritos en colaboración con el Taller de Escritura de Clara Obligado. Hoy tocamos con los dedos la locura y la obsesión.

POR CONCHI GONZÁLEZ CATALÁN

Elsa Marina había nacido cuatro años antes, cuando madre cumplía los treinta y envejecía, y el pueblo murmuraba que ya no volvería a concebir.

– ¡Una niña! –se alegraban las mujeres, y palmeaban a madre los hombros y le miraban como si por fin hubiera cumplido para ser tratada una igual.

– Esta niña está llena de buenos propósitos – se animaban unas a otras las comadres–. Ya tiene quien la cuide en la vejez.

Y madre sonreía con el bebé en los brazos, y lo arrullaba, y a mí me parecía que era más mujer y menos madre.

La niña enfermó con las últimas nieves. Desde entonces, fue hundiéndose en la cama de nuestros padres, volviéndose tan blanca como las sábanas que madre clareaba los sábados templados de sol. Día a día fue cerrando sus ojos, hasta que no fue más que una respiración. Ni siquiera los abrió cuando madre colgó, frente a ella, el vestido de volantes que cosería todas las tardes de su enfermedad, mientras le enseñaba el nombre de cada puntada y, a veces, rezaba.

– Con buena fe te suplico, Señor, te dignes de librar y sanar a esta afligida criatura… La cremallera, Elsa, se oculta con una costura francesa. Así será más difícil abrirla. Ahora no lo entiendes, cariño, pero ya verás que todo tiene su propósito.

Elsa Marina no se movía y, sólo a veces, un bufido como de gato escapaba por su boca. Madre levantaba la vista de la tela. Nada más parecía suceder y ella omitía aquel segundo de nada.

– En los bajos, hay que dar pequeñas puntadas, para que no se noten cuando te miren las rodillas.

Durante aquellos meses, padre y madre apenas intercambiaron cuatro frases, las nuevas medicinas que habría que comprar que a padre le arrugaban el carácter, las heladas que quebraban los campos. Se acostaban uno a cada lado de la niña mientras yo dormía en el colchón de paja frente a la chimenea.

Algo debió de intuir madre aquella mañana, porque no se aseó ni preparó ningún pote. Recogió su melena y se sentó junto a la cama. Hacia mediodía, la niña emitió un gemido metálico que rebotó contra las paredes de la habitación y se expandió por el pasillo, la cocina y llegó hasta el gallinero donde yo tiraba maíz. Con temor regresé a la casa. Madre seguía sujetando la mano de Elsa Marina entre las suyas.

– Escucha, Tadeo. Todavía se oyen los latidos del corazón.

Eché de menos el sonido de los caldos en la cocina, la leña crepitando, cualquier cosa que entorpeciera aquel silencio.

– Madre, no los oigo.

– No digas tonterías, Tadeo. Se oyen. Nunca presta atención.

Me acerqué a la cama y apoyé mi cabeza sobre el pecho de la niña.

– Madre, no oigo nada –atiné a decir.

– ¡Me estás enfadando, Tadeo! Mañana estará mejor.

Regresé con padre. Elsa Marina estaba tumbada con su vestido nuevo.

– Mirad qué bonita está.

Ni padre, ni el cura, ni el médico fueron capaces de convencerla y siguió diciendo que la niña despertaría en cualquier momento. Las vecinas fueron llegando, besaban a madre en la mejilla y contemplaban a mi hermana como se contemplan los santos. Nadie intentó amortajarla.

– No hace falta que os quedéis, estaréis cansadas –les decía ella–. Mañana estaremos mejor.

Y seguía allí, sentada. Yo serví vasos de agua y, a partir de medianoche, orujo, hasta que los vecinos fueron yéndose, incómodos en aquel extraño velatorio en el que nadie lloraba.

Madre durmió junto a Elsa Marina.

Con las primeras campanas, llegó el ataúd. Madre miraba con la mirada de los ausentes. La sujetamos mientras quitaban a la pequeña el vestido y la cubrían, sin peinar, con una camisa blanca de hilo. Los mozos clavaron la tapa.

– ¡Ay, hija! ¡Quién cuidará de ti ahora!

Silencio.

Silencio encerrándonos en aquella habitación, endureciendo el aire.

Madre comenzó a llorar. Se derrumbó sobre la caja y gritó el nombre de la niña.

– Elsa Marina, Elsa Marina…, ¿qué será de mí ahora…?, ¿qué será de mí…?

No había consuelo para aquella amargura ni lo intentamos. Hay penas que hay que dejar llorar, solían decir los viejos, y nosotros la dejamos, confortados también de ver que volvía al mundo.

Los potes volvieron a la cocina y, uno a uno, regresaron los ruidos habituales, aunque madre dejó el vestido en la pared. Una noche de aquella semana, me desperté al escuchar jadeos como el respirar de las monturas. Mi madre cabalgaba sobre padre, con sus pechos desnudos y la camisa de dormir sobre la cintura.

– ¡Vamos! –decía ella furiosa–, ¡déjame preñada!

Me acostumbré también a aquellos sonidos que se repitieron muchas noches más. Al inicio de un nuevo invierno madre parió un niño.

– No lo quiero –dijo, y dándose media vuelta se durmió.

Tampoco nadie en aquel momento se atrevió a contradecirla y aquel niño desapareció del pueblo. Tras aquella criatura, vino una segunda y una tercera, todos varones que fueron rechazados uno tras otro.

Entre mis padres fue creciendo el rencor.

– ¡Sólo quieres brazos para tus campos!– reprochaba mi madre–, mulas de carga para las cosechas, pero y yo ¿qué? ¿Qué será de mí si no tengo una hija?

La noche que nació el cuarto varón, el cura se presentó en la casa, en contra de toda costumbre de recibir hombres ajenos a la familia en los hogares de las recién paridas. Conversó en privado con madre y marchó, recogiendo en su salida el recién nacido. Aquel muchacho, de nombre Moisés, creció en la iglesia. Siempre se tuvo por hijo de los buhoneros que, año tras año, pasaban por el pueblo. Se descubría cierto parecido físico con algunos niños nómadas, el mismo pelo encrespado, la misma piel dorada, el mismo parecido que, sin verlo, tenía con madre y conmigo. El cura siempre le dio la misma respuesta: eres un buen propósito.

Madre tuvo un parto más. Aquel último niño nació por los pies y sin vida. Le dejó un dolor perpetuo que el doctor trató con veinte gotas de láudano diarias. Aun después, buscó quedarse preñada de nuevo.

– Estás loca. ¡Déjame! Has estado a punto de morir.

– ¡Necesito una hija! ¡Aún puedo concebir! – rebatía madre.

– ¡No digas tonterías! ¡Eres una vieja!

Madre le estampó una bofetada. Al despertar, padre no estaba y nunca volvió. Desde aquel momento, me hice cargo de las siembras, del mercado donde vendíamos grano y leche, de las veinte gotas de láudano y de encubrir la vida de madre. En ocasiones, la descubría fornicando con hombres de paso, a la espera de una nueva concepción que nunca más tuvo lugar. Procuré esconder el bote de láudano, sospechando que ingería dosis adicionales a las que yo le suministraba.

Luna tras luna, madre fue extraviándose. Vagaba por el pueblo con el vestido de volantes en sus manos, buscando niñas a las que ponérselo. Algunos días, Moisés, que se consagró como el nuevo cura, la devolvía a casa. A mí me sorprendía la sumisión de madre ante él.

– Quedó tranquila –me decía después el pater– , no tienes que preocuparte, termina lo que tengas que hacer.

En la noche encontraba en la mesa una nota con su letra de escribano, le he dado unas gotas de láudano, y yo quemaba el papel y reponía el remedio mientras me preguntaba si aquel cuidado era sólo caridad cristiana.

Una noche desperté, descubriéndola desnuda frente a mi jergón. Su piel y sus pechos eran pellejos agotados.

– ¡Necesito una hija! –susurraba mirándome.

Cogí los pantalones y me vestí en el zaguán, tras vomitar el vino y la cena. Deambulé por las callejuelas el resto de la noche y con la primera hora, le conté a Don Moisés lo que había sucedido, convencido de que sólo él me comprendería.

– Ve a tus cosas, Tadeo. Todo se arreglará.

Aquel día demoré regresar a casa hasta que no quedó luz para estar en el campo y aún después tomé unos vinos en la taberna. Nadie parecía haber visto a madre durante el día y yo confiaba que Don Moisés le hubiera visitado. La encontré muerta sobre el colchón de lana aferrada al vestido de volantes. En el suelo, el bote de láudano vacío.

Los vecinos volvieron de nuevo a casa a velar a un muerto. Como la vez anterior, nadie hablaba de la tragedia ni lloraba la pena y hacia medianoche, con la misma incomodidad de la vez anterior, regresaron a sus casas. Don Moisés le rezó la primera y única oración que madre tuvo en su vida. Antes de irse, nos servimos un orujo frente al hogar. Él me miraba con la misma intención de absolución con que había rezado frente a madre mientras el bote de láudano vacío daba vueltas en mi mano.

– No te atormentes, Tadeo. En ocasiones, también la muerte es un buen propósito.

ENTREGAS ANTERIORES

‘Relatos de Agosto’ en torno al cuerpo femenino. ‘La Piñata Niña’

No hay comentarios