Cruza el espejo hacia los maravillosos mundos de Alicia

Exposición ‘Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas’, en el CaixaForum de Madrid.

Tal como afirmaba Picasso, aquel gran hacedor de frases, “todo lo que se puede imaginar es real”, y por tanto, si un sueño puede imaginarse también puede hacerse real, que es precisamente lo que hace esta magnífica exposición, ‘Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas’, que la Fundación La Caixa, en colaboración con el Victorian & Albert Museum de Londres, nos ofrece en su sede madrileña hasta el 3 de agosto. En ella, lo que se ha conseguido es materializar un sueño para que nosotros, como visitantes, podamos, paradójicamente, vivirlo, hacerlo realidad a través de una puesta en escena inmersiva del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià.

En esta muestra se nos presentan las fuentes –no sabemos si únicamente de naturaleza literaria y artística– de las que Lewis Carroll pudo beber e inspirarse a la hora de crear sendas obras alrededor del popular personaje de Alicia, esto es, Aventuras de Alicia en el país de las maravillas y la eclipsada por esta –al menos a nivel nominal– A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, y a su vez, la influencia que ambas narraciones han tenido más allá del propio ámbito de la literatura en campos como el cine o el teatro, la fotografía, las artes plásticas, el diseño o la moda, las matemáticas o la lógica.

Tal vez se pudiese encontrar el origen de dicho poder de influencia, en especial en el ámbito del mundo de la imagen, la estética y la iconografía en los 34 grabados que el dibujante británico John Tenniel creó en 1864, por encargo del propio Carroll, para ilustrar estas obras, algo muy parecido a lo que pudo ocurrirle al Quijote con las ilustraciones creadas por Gustave Doré. Así, para muchas generaciones –hasta que llegó Disney con su almibarada estética y su factoría de merchandising– Tenniel dio forma a unos personajes tan singulares e idiosincrásicos como el Gato de Cheshire, el Sombrerero, el Conejo Blanco, la Reina de Corazones, Patachunta y Patachún, Tentetieso o el trastavillado y esperpéntico Caballero, o a escenas como la de los naipes pintando las rosas blancas de rojo, a aquella en que el Rey le pide a la Reina que le corte la cabeza a un gato del cual lo único que se ve de él es precisamente la misma desligada del resto del cuerpo, a la caótica secuencia en que los soldados de a pie y a caballo tropiezan unos con otros o aquella en la que Alicia se ve envuelta en un torbellino de naipes volando a su alrededor.

Me permito aquí un inciso para comparar la capacidad visual que los cuentos de Alicia han tenido a lo largo de los años para generar a su alrededor un mundo –o mejor deberíamos decir unos mundos, como apunta el título de esta exposición, o incluso, yendo más allá, un universo– con una iconografía propia donde lo simbólico, lo lúdico y lo onírico son protagonistas, con un caso, creo, diametralmente opuesto como el que ofrece otra de las obras de referencia de la literatura infantil –recordemos que para Carroll este tipo de literatura era aquella que también pueden leer los niños– que comparte con aquella la confrontación de la niñez con el mundo adulto. Me estoy refiriendo a El Principito, ese maravilloso cuento escrito por Antoine de Saint-Exupéry, con una carga de profundidad emocional, significativa e incluso ética y filosófica, en mi opinión como mero lector, mucho más potentes que las que pueda ofrecer la obra del inglés. Es curioso comprobar cómo las magníficas acuarelas –que no definiría como minimalistas, pero sí esenciales– creadas por el propio Saint-Exupéry, y que por tanto poseen una conexión íntima y directa entre fondo y forma al representar en definitiva una transposición de la palabra a la imagen, no han conseguido generar un mundo iconográfico tan formidable como sí lo ha hecho la obra de Carroll.

La exposición sobre los mundos de Alicia ha sido realizada por la Fundación La Caixa, en colaboración con el Victorian & Albert Museum de Londres.

Más allá del imaginario visual desbordante que ofrecen las aventuras de Alicia –originadas, no lo olvidemos, durante una tediosa travesía en barca– encontramos como protagonista de estas narraciones a un personaje dotado de una curiosidad, una ingenuidad y de un atrevimiento y desparpajo que le llevan a enfrentarse al poder establecido, al mundo dogmático y lógico de los adultos, desafiando sus falacias y sinsentidos –recordándonos en ocasiones a algunos protagonistas kafkianos enfrentados al poder y la burocracia–. De esta manera, nuestra protagonista hace que su curiosidad y extrañeza venzan al miedo a lo desconocido y lo irracional.

Esto ha hecho que esta obra –sólo en apariencia para niños– haya sido analizada y diseccionada desde múltiples puntos de vista y campos del conocimiento como la psicología, la iconografía y la estética, la lógica y las matemáticas –no dejen de buscar alguna edición anotada por el divulgador científico Martin Gardner–, la historia o la política.

Así, no resulta difícil entrever las posibles influencias que Alicia ha podido tener en corrientes artísticas, del pensamiento y la creación, como han podido ser el teatro del absurdo de Eugène Ionesco o Samuel Beckett –siempre me ha resultado fácil imaginarme a la Morsa y al Carpintero como personajes de Esperando a Godot–, la novelística kafkiana o la psicodelia libertaria de los años 60.

Fotografía del calendario Pirelli inspirada en ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Pero donde creo que esa influencia se ve más claramente reflejada es en el surgimiento del movimiento poético y artístico que supuso el surrealismo en los años 20 del siglo pasado.

El empleo que hace Carroll de recursos lingüísticos y literarios como el retruécano, los juegos de palabras, la escritura automática o el caligrama, el uso de los objetos cotidianos animados –yendo así más allá del objet trouvé o del ready-made–, la presencia de animales humanizados o la utilización del nonsense hacen que podamos ver en sus cuentos un claro precedente del surrealismo, cuya etimología, recordemos, surge, en francés, a partir de los términos sur [sobre o por encima] y réalisme [realismo], o sea, más allá de la realidad positiva, prosaica y cotidiana, precisamente el ámbito en el que Alicia se movía con total desenvoltura.

Pero es principalmente el sueño el nexo que más nítidamente vincula las aventuras de Alicia con el surrealismo, ya que este tuvo en lo onírico –junto a la sexualidad y el inconsciente– uno de sus pilares fundamentales.

No ocurre lo mismo, en cambio, con la niñez, con la infancia que, enfrentada al poder y la lógica del mundo adulto, es uno de los ejes argumentales de las peripecias de Alicia, y por la que curiosamente el surrealismo no mostró un especial interés, siendo como es esta una época vital del ser humano donde se modela gran parte de nuestra personalidad y en la que cualquier palabra o gesto proveniente de nuestro entorno puede convertirse en la semilla de filias y fobias futuras, en el núcleo de sueños y pesadillas que nos acompañarán el resto de nuestras vidas como adultos.

Y es precisamente la utilización del sueño como justificación argumental, a modo de deus ex machina, la que –si se me permite el aporte crítico– hace que ambos cuentos pierdan potencia narrativa; la explicación de que todo lo acontecido a Alicia quede encerrado y explicado en sendos sueños siempre me ha parecido una solución fácil, por no decir facilona, más allá, y sin desmerecerlos, de los valores literarios intrínsecos que pueda tener la narración en sí.

Para explicar mi tesis, recordemos un ejemplo, aunque sea en el ámbito cinematográfico. Este mismo recurso del sueño fue utilizado por Fritz Lang –aunque seguramente lo fuese condicionado por las presiones de la productora– en la película La mujer del cuadro (1944), una narración magnífica llena de tensión dramática y con un Edward G. Robinson en estado de gracia, pero que llevó a su autor, seguramente insatisfecho con la reconfortante explicación final, a realizar un año más tarde Perversidad, mucho más cruda e incómoda moralmente que su predecesora.

Otra producción en la que el sueño funcionó para explicar lo inexplicable fue la muy olvidable serie Perdidos, donde dicho recurso hubiese hecho creíble y explicable incluso la presencia de un elefante rosa balanceándose en la tela de una araña en una cacharrería.

Más interesante a mi modo de ver es la explicación que hacia el final de la primer cuento hace la hermana de Alicia cuando esta despierta de su sueño en brazos de aquella; es su hermana la que de una manera consciente y premeditada se sumerge en una ensoñación, entrecerrando los ojos y mediante el recurso activo –frente a la pasividad del sueño– de la imaginación la que recrea, a su modo, las vivencias que le acaba de narrar Alicia.

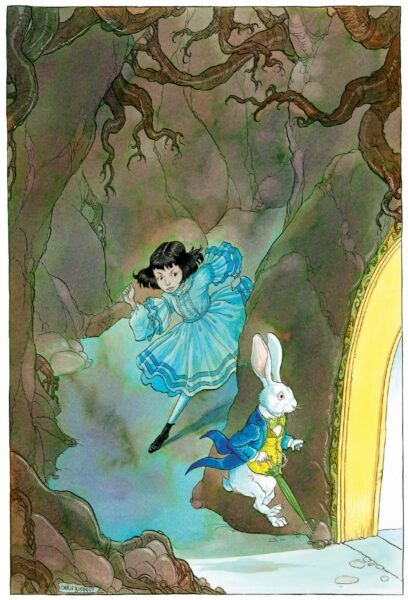

Ilustración de Chris Riddell de ‘Alicia y el conejo blanco’.

Tal vez, como justificación, podríamos llegar a pensar que Carroll tuviese miedo de que no introducir la explicación lógica –pese al contrasentido– del sueño podría provocar que multitud de niños y niñas victorianos –e incluso algún adulto curioso y desinhibido– y los lectores y lectoras de generaciones futuras se precipitasen hacia la primera madriguera que encontrasen en el campo o intentasen atravesar cualquier espejo en busca de aventuras.

Recordando la frase que abre este artículo, siempre me ha parecido sensacional la relación que Calvin, el personaje creado por Bill Watterson –o tal vez sería más correcto, para mantener el argumento picassiano entre lo real y lo imaginario, decir recreado, presuponiendo una existencia efectiva– mantiene con Hobbes, su entrañable amigo imaginario.

Sea como sea, o fuese como fuese, lo mejor que podemos hacer una vez hayamos disfrutado de esta exposición –e incluso sería recomendable hacerlo con anterioridad y, por supuesto, olvidando todo lo dicho en esta reseña– sería leer, o en su caso releer, las aventuras de Alicia y sumergirnos así en la realidad de un maravilloso sueño, con la inocencia con la que lo haría cualquier niño o niña, recordando que el wonderful del título original puede llevarnos a un maravilloso sueño, pero también hacia un lugar donde la curiosidad nos haga cuestionarnos cualquier dogma o sinsentido que, revestido de sentido, pretenda convertir la realidad en pesadilla.

No hay comentarios