El lunático Paul Delvaux y sus esqueletos vivientes

Paul Delvaux La edad de hierro, 1951 (L ́ Age de Fer) Óleo sobre tabla. 152 x 240 cm Mu.Zee, Ostende

Paul Delvaux. ‘La edad de hierro’, 1951 (L ́ Age de Fer) Óleo sobre tabla. 152 x 240 cm Mu.Zee, Ostende

El pintor de los sueños y las pesadillas, el ‘lunático’ Paul Delvaux, fallecido hace 20 años, llena el Thyssen-Bornemisza de expresionismo y surrealismo, y de sus obsesiones, de mujeres desnudas, estaciones de tren y esqueletos vivientes. Del museo de los horrores al burdel, su trayectoria pictórica, apenas exhibida en España, no deja de impresionar.

Paul Delvaux (1897-1994), el poeta de la pintura, fue excesivo en todo. En obras, en vida –vivió prácticamente un siglo- y en sueños. El artista que pintó incongruentes paisajes fue neoexpresionista, expresionista y surrealista hasta que encontró su estilo propio alejado de los ismos. Su obra, profunda y muy personal, obedecía únicamente a sus recuerdos: “Las impresiones de la juventud, fijadas en mi memoria, han influenciado toda mi vida”, decía, y añadía: “La historia de cada una de mis pinturas de ninguna manera es interesante. La única cosa que cuenta para mí es fijar en el óleo o en el papel el impulso de la imaginación”.

En esta nueva temporada, el Museo Thyssen-Bornemisza rescata del olvido al pintor belga del que se han visto contadas exposiciones en España (en la Fundación Juan March y en la Carlos Amberes en 2007). Realizada en colaboración con el Musée d’Ixelles de Bruselas, la muestra reúne más de medio centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de Bélgica, y especialmente de la colección Ghêne. En Paseo por el amor y la muerte, que tal es su título, se recorren cinco grandes temas de la iconografía de Delvaux: la Venus yacente, la obsesión por el doble, las arquitecturas clásicas, las estaciones de ferrocarril y, finalmente, la Danza de la muerte.

La infancia de Paul Delvaux fue rica y fantástica. Vivir en Bruselas a finales del siglo XIX en una ciudad a medias entre el sueño y la pesadilla, con palacetes y edificios como tartas, fue una predestinación, la puerta abierta a la poesía y la ensoñación. Nacido en una familia burguesa -su padre era un magistrado de la Corte belga-, mimado y protegido, recordó siempre los esqueletos de la sala de música de su colegio de Primaria, que poblaron de terrores los sueños de infancia y que después serían los protagonistas de sus series más inquietantes.

Las vacaciones las pasaba en la casa de sus tías en Antheit, cerca de Lieja, donde nació. Las hermanas de su madre, delgadas y encorsetadas como las mujeres victorianas que aparecen en sus cuadros, se convirtieron en una figura decisiva en su infancia. Fue el sobrino favorito de su tía Adele, quien le inculcó su interés por los tejidos, encajes, la decoración de interiores y los objetos mecánicos. Todo ese batiburrillo causó una profunda impresión en el joven Delvaux al que daría forma en sus fantasías pictóricas.

Fue también en casa de aquellas tías de novela donde se sumergiría en el libro que le cambió la mente. Tenía 10 años cuando leyó Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, en una maravillosa edición ilustrada por Edouard Riou. El personaje del profesor Otto Lidenbrock más el del astrónomo Palmyrin Rosette, protagonista de la novela Héctor Servadac, inspirarían años más tarde algunos de sus inquietantes cuadros. De Verne, Homero y La Odisea se nutría para soñar a sus mujeres pintadas. Quiso estudiar Arquitectura, pero le fallaron las Matemáticas y no pudo acceder a la escuela. Así y todo, el tiempo que pasó dibujando los elementos de la arquitectura clásica le sirvió luego para trasladarlos a sus obras de frías jóvenes desnudas entre columnas griegas. Los cuadros de Delvaux se ven como películas de Hitchcock y se leen con la intriga del comisario Maigret de su compatriota Simenon.

En 1934, Paul Delvaux vio en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas la exposición Minotaure de Giorgio de Chirico, y se quedó fascinado. “En aquel momento comprendí que la pintura era más que poner colores sobre una tela, que podía llegar hasta lugares muy profundos”. El metafísico De Chirico, el pintor de las estaciones de tren, como decía Picasso, el maestro del vacío, abrió en los ojos de Delvaux la mirada de la poesía, aquella que inconscientemente iba persiguiendo; después de haber pintado como los expresionistas y a la manera de James Ensor, tuvo que llegar De Chirico: “Fue él quien, de pronto, me mostró el camino a seguir”.

Todo iba encajando en su pintura hasta que se topó con Mesens, músico, agitador cultural, el líder de los surrealistas belgas, y con René Magritte, convertido en su amigo íntimo. Pero las etiquetas no casaban bien con Delvaux, que pintaba a su aire y nunca quiso formar parte del grupo surrealista. “La poesía me acerca a los surrealistas. La teoría me echa para atrás”. «Lunático», le llamaba su amigo Magritte para acentuar sus irrealidades. Y Delvaux, para darle la razón se refugiaba en sus sueños, en lo que llamaba “la segunda realidad”, en ese simbolismo que es surrealismo.

Paul Delvaux. ‘La Anunciación’, 1955 (L ́Annonciation) Óleo sobre multiplex. 110 x 150 cm Musée des Beaux-Arts de Charleroi.

Paul Delvaux. ‘El retiro’, 1973 (L ́Ermitage) Óleo sobre lienzo. 85 x 129 cm Colección privada.

Una tarde de 1932, Delvaux entró en la Feria de Bruselas y lo que descubrió le marcó: “Una barraca cubierta de cortinas de tela roja y a cada lado había un cuadro pintado hacia 1880. En el de uno de los lados aparecía el doctor Charcot, que presentaba a una mujer histérica en trance ante un auditorio de sabios y de estudiosos. Esta pintura era impresionante porque era realista. En medio, en la entrada del Museo, se hallaba una mujer, la cajera; después, de un lado, había el esqueleto de un hombre y un esqueleto de simio, y del otro lado una reproducción de dos hermanos siameses. En el interior, se veía una serie bastante dramática y terrible de moldes anatómicos en cera que representaban los dramas y las tribulaciones de la sífilis, sus deformaciones. Y todo eso ahí, en medio de la alegría continua de la feria… Debo decir que aquello dejó huellas profundas durante mucho tiempo en mi vida”. De esta forma contaba el pintor cómo había descubierto el Museo Spitzner, una atracción de feria que iba a ser fundamental en su obra. El curioso laboratorio desaparecido durante la guerra se reconstruyó en París en los años 80; Italo Calvino, que pudo visitarlo, lo describía como “una atmósfera entre científica y turbia, a un tiempo de laboratorio de hospital, de tanatorio y de barraca de luna-park”.

Aquella atracción, aquel museo de los horrores en formol y cera, le suministró el material para sus pinturas: la mujer sentada, las cortinas de terciopelo rojo, el esqueleto de hombre y el cuadro del doctor Charcot, tan admirado por Sigmund Freud. “El Museo Spitzner fue para mí una revelación formidable. Representó un giro importante… Descubrí que había un drama que podía expresar a través de la pintura, sin dejar de ser plástica”. Por fin había encontrado el tema con mayúsculas, y aquella mujer de la vitrina fue su Venus yacente pintada una y otra vez. Hierática como un maniquí, pero tan querida por él como una mujer real. El tema de la Venus dormida aparece en cinco de sus grandes obras, pero nunca dejó de figurar en su larga carrera.

Por aquellas mismas fechas se produjo otro apagón liberador en la vida de Delvaux. Murió su madre, esa mujer con sombrero de plumas de avestruz o de flores que aparece en alguno de sus cuadros, y se abrió la espita. Delvaux ya puede pintar mujeres desnudas, eróticas, sensuales, sin temer la mirada reprobatoria, castradora, de la madre. Ninfas de Diana, amigas que hablan. Mujeres lésbicas. Cuenta Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, cómo el escritor Jean Clair dio con la clave en el catálogo razonado de la obra del artista: “El secreto de Delvaux está en la cercanía entre el museo y el burdel”. Tanto sexo explícito de mujeres en su desnudez llevó a que muchos de los cuadros de Delvaux fueran declarados no aptos para la visión por las autoridades belgas. El tema se solventó prohibiéndolos sólo para menores.

Cuando pinta lienzos como Las amigas, Delvaux intenta explorar los sentimientos de amor y odio entre mujeres, las complejas relaciones que se establecen. El poeta Paul Éluard las describió en un poema al otro Paul [Delvaux] como las “grandes mujeres inmóviles, entregadas a su destino: sin conocer nada más que a sí mismas”.

El enigma Delvaux está en sus escenarios donde decora los sueños. “Quisiera pintar un cuadro fabuloso en el que vivir, en el que pudiera vivir. Cuando pinto estoy en realidad en todo el cuadro”, confesaba al periodista Meuris en 1971. Él está presente. Entre sus mujeres o solo en la ciudad. Trajeado o desnudo, como un voyeur, o cuando recrea mitos como el de Pigmalión siempre está ahí, mirando, observando.

Delvaux formuló a veces en entrevistas sus intenciones en cuanto al sentido de su obras. En una de ellas con Renilde Hammacher lo dejó claro: “La pintura no es únicamente el placer de darle color a un cuadro. Es también expresar un sentimiento poético…, lo que me interesa es la expresión plástica, el redescubrimiento de la poesía en la pintura”.

En la exposición del Thyssen, en esa “excursión del interior al exterior”, que dice Guillermo Solana, las estaciones de tren aparecen como otra de las obsesiones de Delvaux. Son obras teñidas de melancolía donde las mujeres están a la espera del viaje o de una cita imposible: “He querido pintar el aburrimiento, la tristeza, el polvo del aburrimiento y el deseo de evadirnos. […] Ese lado nostálgico de las salas de espera, por las que pasa la gente antes de irse…”.

Durante la Segunda Guerra Mundial vivió de cerca el pánico del éxodo de los belgas de Bruselas a París, conforme avanzaban las tropas nazis. Rechazó exhibir ninguna de sus pinturas durante aquel periodo, pero en ese tiempo pintó alguna de sus obras maestras.

Durante aquellos años, los esqueletos se adueñaron de sus telas. No son las calaveras jocosas de su paisano James Ensor, que siempre aparecían vestidos. Los de Delvaux son esqueletos vivientes, con aspecto humano, que danzan y se mezclan a veces con los vivos.

En 1952 pintó una Crucifixión con Cristo y los centuriones convertidos en esqueletos. Cuando lo mostró en la Bienal de Venecia en 1954, aquellos huesos helaron la sangre de los visitantes y el Cardenal Roncalli, el futuro Papa Juan XXIIII, se quedó horrorizado. Antes de que le declararan hereje explicó su personal concepción del misterio divino: ”La idea de sacrilegio nunca estuvo en mi pensamiento”, dijo. Lo cierto es que sus pinturas de esqueletos están entre lo más potente del arte contemporáneo. Son como una pesadilla, inolvidables.

Delvaux estuvo en activo como pintor hasta la década de los ochenta. Casi ciego seguía pintando acuarelas y dibujando, mientras pedía que le leyeran los libros de Verne; pero al final de su vida sus trazos tenían un toque ascético, casi angelical.

‘Paul Delvaux. Paseo por el amor y la muerte’ puede verse en el Museo Thyssen-Bornemisza desde el 24 de febrero al 7 de junio.

Paul Delvaux. ‘Crucifixión’, 1954 (Crucifixion) Óleo sobre tabla. 200 x 270 cm Colección privada en depósito en el Musée d’Ixelles, Bruselas.

Paul Delvaux. ‘Las sombras’, 1965 (Les Ombres) Óleo sobre lienzo. 125 x 231 cm Colección privada.

Paul Delvaux. ‘El sueño’, 1944 (Le Rêve). Tinta china y óleo. 65 x 81 cm Colección privada en depósito en el Musée d’Ixelles, Bruselas.

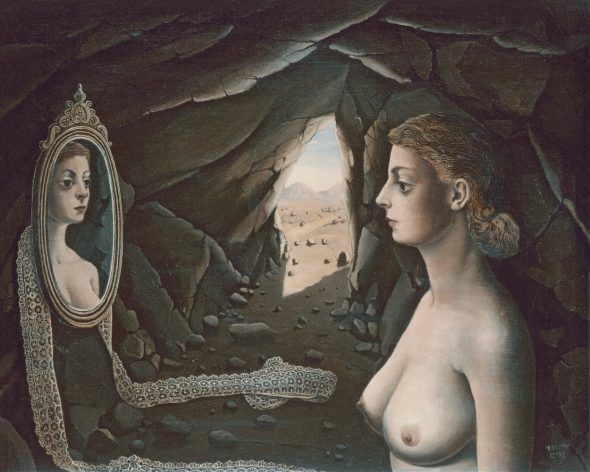

Paul Delvaux

Mujer ante el espejo, 1936

(Femme au miroir)

Óleo sobre lienzo. 71 x 91,5 cm Museo Thyssen Bornemisza, Madrid.

Comentarios

julia

Por julia, el 25 febrero 2015

FABULOSA EXPOSICIÓN DE UN PINTOR POCO CONOCIDO EN ESPAÑA, SUGERENTE,SOÑADOR, FANTÁSTICO. IMPRESCINDIBLE.