100 años de Aldecoa, el escritor amado por el cine

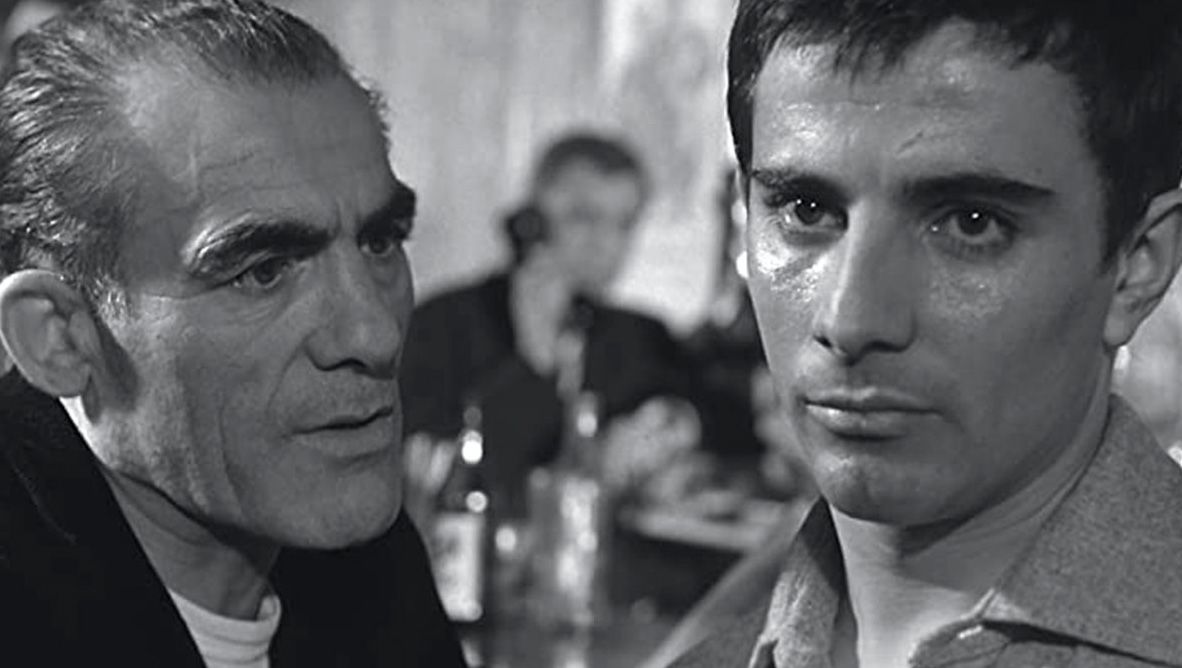

Imagen de ‘Young Sánchez’, primera de las adaptaciones de las novelas de Ignacio Aldecoa dirigida por Mario Camus.

Los ojos de Ignacio Aldecoa veían como a través de una cámara de cine. De sus compañeros de generación literaria, los “niños de la guerra”, como los llamó su mujer, Josefina Rodríguez, él fue quien mejor creó con palabras imágenes intensamente cinematográficas. “Un arte narrativo como es el cine, tan rico de técnicas y en permanente ensayo, tiene que influir en un novelista que viva en el mundo”, declaró. Tres de sus novelas y siete de sus relatos fueron adaptados al cine y la televisión. Su amigo Mario Camus filmó lo más destacado de este trasvase artístico: ‘Young Sánchez’, ‘Con el viento solano’ y ‘Los pájaros de Baden-Baden’. En el año en que se cumple el centenario de su nacimiento, repasamos la relación del gran cuentista español con el séptimo arte.

Esto es un aviso, dijo Ignacio Aldecoa pocos momentos antes de morir de un infarto a los 44 años. Un aviso de la muerte que, según contó en un emotivo obituario su amiga Carmen Martín Gaite, sintió en las manos, un cosquilleo premonitorio de lo que algún día habría de acontecer y sucedió fulminantemente a continuación.

Como de otros compañeros de la generación de los 50, carecemos de una biografía extensa, abarcadora (como la que acaba de publicarse sobre Martín Gaite) que ahonde en sus crisis, en sus relaciones, y pondere la imagen de recuerdo benéfico, limpio, que han dejado sus contemporáneos, la imagen de un soñador aventurero. “Rebelde”, como lo definió su mujer, la escritora Josefina Rodríguez; “irónico”, según Jesús Fernández Santos, escritor de su mismo grupo literario; “un hombre querido por todos”, según el cineasta Mario Camus; “sediento de vida; de bondad natural”, lo vio su amigo Carlos Edmundo de Ory, el fundador del movimiento poético postista, al que Aldecoa entregó sus primeras literaturas.

Su vida la soldó a la tierra española en la que vivió de 1927 a 1969 y a multitud de gentes diversas que conoció y sobre las que escribió en cuatro novelas y poco más de 80 cuentos, entre los que se encuentran algunos de los mejores de la literatura española; gentes provenientes de todas las clases sociales, fundamentalmente aquellas de origen humilde: obreros, pescadores, ferroviarios, boxeadores, campesinos, toreros, gitanos…; gentes situadas en los extremos, supervivientes de vidas precarias o rotas, inciertas siempre, en una sociedad empobrecida y hostil, a las que él ennobleció sin sentimentalismos, con áspera crudeza y honda piedad.

El cine propagó los personajes y las situaciones españolas de Aldecoa. Descritos con una prosa poética y unos diálogos tomados de la vida, la impresión visual que dejaron los hicieron propicios para que un director interesado, como así ocurrió, les confiriera esa segunda dimensión de la pantalla cinematográfica.

La vinculación personal de Aldecoa con el cine fue tangencial, pero sustantiva. Veinteañero estudiante frustrado de Filosofía y Letras, primero en Salamanca y posteriormente en un Madrid de pensiones, tabernas, tertulias y paseos con sus compañeros de generación –Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Alfonso Sastre, Josefina Rodríguez…–, recibió el impacto del cine neorrealista italiano a medida que a finales de los años 40 fueron estrenándose en España las principales películas del movimiento (Ladrón de bicicletas, Roma ciudad abierta y Milagro en Milán). Y sobre todo en las Semanas de Cine Italiano organizadas por Unitalia Films y el Instituto Italiano de Cultura de Madrid en 1951 y 1953, donde se proyectaron películas de Antonioni, Zavattini, Blasetti, De Sica, Fellini y Alberto Latuada.

Ese mundo de pobreza y desesperanza que exhibían las imágenes de esta corriente itálica, la de una sociedad arrasada por la guerra, sintonizó con la sensibilidad solidaria de Aldecoa cuando empezó a escribir entonces sus primeros cuentos, que publicó en revistas literarias.

Como explicó Carmen Martín Gaite en su recuerdo de Aldecoa, Esperando el porvenir, el cine italiano “introdujo en nuestro país el gusto por las historias antiheroicas”, protagonizadas por “seres perplejos, indefensos, poco brillantes y casi siempre dejados de la mano de Dios”.

A principios de los 50, Aldecoa había conocido y se había casado con Josefina Rodríguez, su compañera de vida. Ambos, bajo la influencia de Zavattini, el mentor intelectual del neorrealismo, escribieron en 1954 el argumento de un guión, Cuatro esquinas, que no salió del cajón de proyectos inacabados. Ese mismo año publicó su primera novela, El fulgor y la sangre, mientras dirigía en comandita con Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre Revista Española, la publicación de la nueva generación de escritores realistas que les encargó el bibliófilo extremeño Rodríguez Moñino y que no superó los seis números.

En 1956, en que se enroló en un barco de pesca en dirección al caladero de Gran Sol, próximo a Irlanda, cumpliendo su impulso hacia el riesgo y a las gentes de oficios extremos, escribió con Carlos Saura el argumento y el guión del cortometraje El pequeño río Manzanares, que el cineasta aragonés rodó como práctica de sus estudios de cine. Era más bien un boceto de imágenes paisajísticas y de la ciudad y sus habitantes tomadas a lo largo del curso que sigue el río (puentes, niños bañándose, camiones, un cementerio…), al compás de una música de organillo y una voz narradora.

Dos años después, Aldecoa colaboró en la redacción del guión de Gayarre, una película biográfica sobre el reconocido tenor Julián Gayarre, protagonizada por Alfredo Kraus. Fue poco antes de un viaje a Nueva York, fundamental para el escritor y Josefina Rodríguez, que les acercó “al cine prohibido en España”, según ha recordado ella. Allí vieron Tierra española, de Joris Ivens, un documental sobre la guerra civil en defensa de la República prohibido por la dictadura franquista. Durante aquellos meses, Aldecoa dio conferencias, colaboró en periódicos hispanos, visitó teatros, museos y bares, donde “encontraba la misma cualidad de refugio, de hogar, el mismo lugar de confesión y desahogo”, empapándose de la cualidad hormigueante, aturdidora, descoyuntada de la gran ciudad americana.

Ya entonces Aldecoa había publicado en la prensa uno de sus mejores cuentos, Young Sánchez, fragmentos de unos días en la vida de un joven boxeador, que recopiló en el libro El corazón y otros frutos amargos, de 1959. Como en otros de sus relatos, la materia humana procedía de la propia experiencia de Aldecoa, de sus amigos boxeadores, de su fascinación por ese cuadrilátero donde se confrontan dos vidas al límite, y del que extraería la mejor aleación de poesía y prosa de su obra: Neutral corner. “Él sabía de boxeo, sabía cómo pegaban, la técnica”, contó Mario Camus.

El impacto que produjo Young Sánchez en algunos de sus lectores despertó el interés por llevarlo al cine. Carlos Saura, que había acordado con Camus escribir el guión, recorrió gimnasios de boxeo, conoció a boxeadores; pero al poco se desinteresó del proyecto. Juan Antonio Bardem habló, por su parte, con Aldecoa. “Me parecía una historia interesante”, recordó después. Pero también abandonó cuando se enteró de que Luchino Visconti trataba el mundo del boxeo en Rocco y sus hermanos, que estaba rodando en aquel momento.

Finalmente, Mario Camus realizó Young Sánchez, el segundo filme de su carrera, estrenado en 1964. Su película no es exactamente una adaptación del relato de Aldecoa, sino una inspiración para su propio relato, para el que crea tramas, temas y diálogos.

¿Puede uno cumplir sus sueños sin corromperse?, viene a formular Camus, que mudó el escenario madrileño del cuento por el de la Barcelona portuaria, y retrató, a través de un joven aspirante a profesional, un mundo boxístico de corrupción y abusos, y a unos personajes derrotados, desbordados por una realidad envilecida.

Durante los prolegómenos del rodaje, Aldecoa había viajado como observador al primer encuentro político de vencedores y vencidos de la guerra civil, que se produjo en Múnich en 1962 (el llamado despectivamente por el franquismo “contubernio de Múnich”) y que convulsionó a las élites de un régimen que había empezado a agrietarse. A su regreso lo interrogó la policía, pero no halló cargos contra él. Fueron años de viajes y conferencias: a París, Colonia, Ámsterdam, Polonia, de nuevo a Estados Unidos, Aix-Saint-Provence, Marsella. Poco después de la presentación de Young Sánchez, Camus volvió a persuadir a Aldecoa para que accediera a que otra narración suya, la novela Con el viento solano, publicada en 1956, se transformara en película. El cineasta compuso un canto, una odisea en claroscuro, de nuevo sobre la derrota, con uno de esos personajes contradictorios de Aldecoa, broncos y frágiles, en los márgenes, pero redimidos, un gitano interpretado con intensidad convincente por el bailarín Antonio Gades que huye por tierras de Castilla y la ciudad de Madrid tras matar, borracho, a un guardia civil.

A Aldecoa le agradaron estas dos adaptaciones camusianas, o al menos así lo declaró a la revista Griffith: “Las dos cosas mías que ha llevado al cine Mario están hechas dentro del espíritu con el que yo las había escrito y, si no en su totalidad, porque yo también tengo mi vanidad, han sido mejoradas en parte”.

No llegó a ver la tercera, Los pájaros de Baden-Baden, en la que el director toma uno de los hilos del relato homónimo de Aldecoa sobre diversos encuentros de una mujer con tres hombres diferentes durante un verano madrileño y reelabora con él su propia trama: la historia del amor frustrado de esa mujer con un hombre maduro y vencido por las desilusiones en el territorio de una burguesía urbana, endogámica y ociosa.

Entre adaptaciones de relatos como El silbo de la lechuza, Fuera de juego, Santa Olaja de acero y Caballo de pica, todas ellas hechas para televisión, la de Gran Sol, de Ferrán Llagostera, fue la última de una obra de Aldecoa para el cine. Estrenada en 1989, es otro canto a los trabajadores, en este caso del mar, embarcados en un viaje de pesca al caladero europeo de Gran Sol. Aún quedó el proyecto frustrado de Bardem, por razones económicas, de rodar la última novela de Aldecoa, Parte de una historia. Quería filmarla en Canarias, adonde el escritor se había retirado un tiempo para reponerse de una crisis personal. Su paisaje, sus gentes, las trasvasó a esta novela que asentaba el cambio de rumbo de su literatura anunciado en sus relatos de mediados de los 60.

El sábado 14 de noviembre de 1969, un día antes de morir de un infarto, Ignacio Aldecoa había ido al cine con su mujer, según recordó ella en sus memorias En la distancia, donde no menciona la película que vieron. El escritor tenía pendiente participar en una sección de entrevistas, Los escritores y el cine español, de la publicación Nuevo Cine, a la que le había invitado Vicente Molina Foix. Estos dos últimos apuntes hacen desear esa biografía sobre el escritor, que arrojara luz sobre su pensamiento acerca de las películas que vio, el poso biográfico que le dejó el cine y si se implicó personalmente en las adaptaciones de sus novelas: aparentemente, dejó hacer. Solo quedan unas esquirlas algo impersonales, genéricas; pero no esa memoria propia expresada por escrito, como en Italo Calvino o en Semprún. El cine reconoció su ingenio para crear imágenes indelebles y entreabrió su literatura a otras gentes, seguro que a aquellas profanas, desvalidas, como las que Aldecoa había modelado para sus ficciones y que al pasar al cine, volvían a verse enaltecidas.

‘Young Sánchez’ y ‘Con el viento solano’ se pueden ver en Flixolé.

No hay comentarios