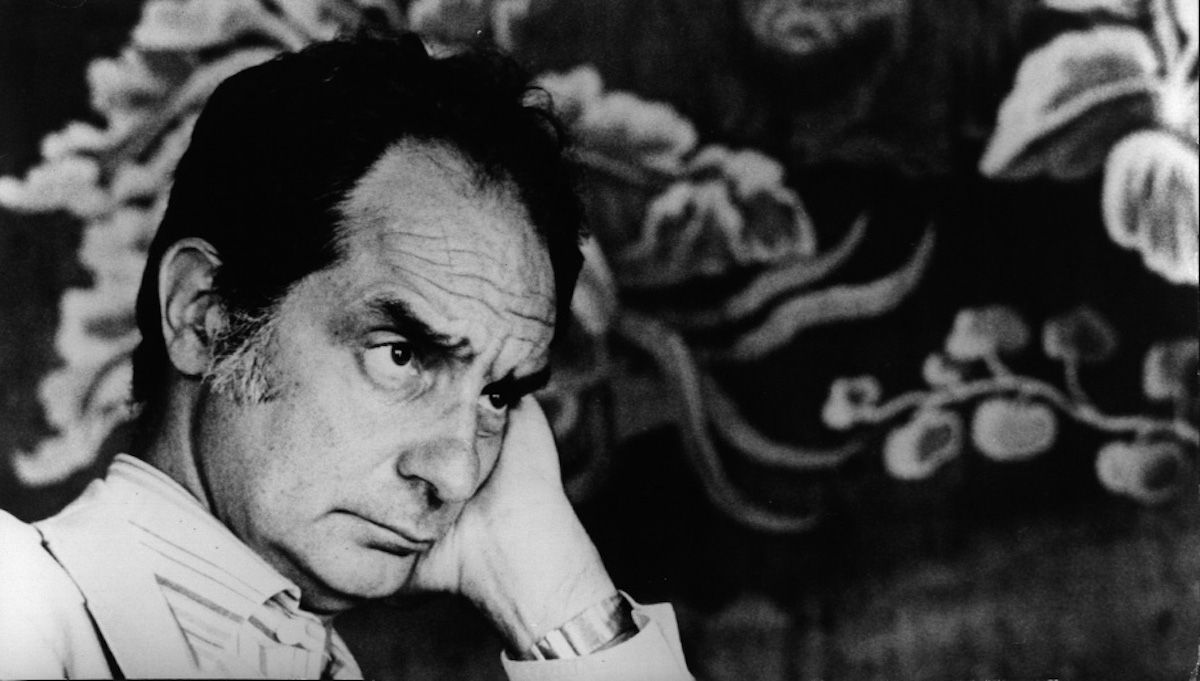

Italo Calvino, amor y desencanto de un espectador de cine

El escritor italiano Italo Calvino. Imagen cedida por la editorial Siruela.

“El cine era para mí el mundo”, evoca Italo Calvino (1923-1985) en su ‘Autobiografía de un espectador’. Era un niño en San Remo. Espigado, huidizo, callado. En aquel tiempo que discurrió entre los años 30 y el comienzo de la guerra en Italia, le fascinaban las películas norteamericanas. Más adelante irá modelando su gusto y su ligazón con el cine perderá la intimidad de esa época. Convertido en uno de los escritores italianos esenciales del siglo XX, el celuloide aparece, desaparece y reaparece en una vida de entrega literaria, editorial y política. Como guionista ocasional, como crítico, a su modo, como articulista de encargo. Sus novelas y relatos inspiraron o sirvieron de fuente a películas, series de televisión y numerosos cortometrajes. En el centenario de su nacimiento, abordamos la relación que este mediador entre la realidad y la fantasía tuvo con el cine.

A las dos de la tarde se escapaba a escondidas de casa. Era la hora propicia para ver películas. En la sala semivacía, sentado a sus anchas en el gallinero de uno de los cines de San Remo, abría los ojos de asombro y accedía a otro mundo, a otra vida, propia y fugaz. La época, escribió, de la infancia y la adolescencia, que “va aproximadamente, de Tres lanceros bengalíes, con Gary Cooper, y Rebelión a bordo, con Charles Laughton y Clark Gable, a la muerte de Jean Harlow”. Poco después estalló la guerra, se internó en la literatura y en la Resistencia y se convirtió en otra persona.

En Autobiografía de un espectador recuerda la confusión del tiempo que le provocaba a veces entrar de día en una sala y salir de noche, tras haber vivido una vida imaginaria, haber viajado a los mares de China o padecido los terrores del terremoto de San Francisco. Había entonces en él algo de coleccionista de memorias de imágenes que fue depositando en el álbum de su vida anterior a la guerra y que posteriormente rememoraría, mitificadas con añoranza. Imágenes del primer Ben Hur, de Greta Garbo, de Charles Chaplin, de Gary Cooper, de las comedias policiales de Charlie Chan, del terror de Boris Karloff, de los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers, fundamentalmente las películas de Hollywood, hacia las que corría para evadirse de la gris sociedad provinciana de San Remo, de su propia tristeza interior, de su angustia de adolescente.

Italo Calvino, en Nueva York en 1959. Imagen cedida por la editorial Siruela.

Aquel universo restringido a unos horarios y un lugar empezó a debilitarse cuando el fascismo impuso restricciones, por causas comerciales y nacionalistas, a la distribución de las películas americanas en 1938, una forma de censura que privó parcialmente a Calvino de su pasión. Y aunque aún no tuviera conciencia política, fue el momento en que sintió la agresión de un régimen que le había quita un derecho, un mundo propio. “Mi voracidad de coleccionista había sufrido un golpe mortal”.

La mudanza de la guerra, su experiencia de combate, en la cárcel, sus miras incipientemente literarias, su afiliación al Partido Comunista, dio paso a otro Calvino y a una nueva relación con el cine. “Se había convertido en otra cosa en sí misma y otra cosa en relación conmigo”. Él ya era otro espectador, no meramente un espectador. El cine le parecía algo pobre. Había perdido el distanciamiento que establecían las películas respecto a lo real y ahora, con el neorrealismo, estas traspasaban la realidad exterior a las pantallas.

Truncando la voluntad de su padre de que siguiera la formación familiar en agronomía, para la que se matriculó en Turín, la absorción literaria le apartó de estos estudios. En la escritura de teatro, de artículos, de cuentos, empezó a volcar su experiencia partisana. Conoció a Cesare Pavese, uno de sus amigos esenciales, y entró en la órbita de la editorial Einaudi, para la que trabajó en las décadas siguientes, y en la de publicaciones vinculadas al Partido Comunista.

En 1946 publicó su primera novela, El sendero de los nidos de araña, una fábula de su tiempo de combatiente. Dos años después, tuvo la oportunidad de asistir al rodaje de una de las obras más famosas del neorrealismo: Arroz amargo, sobre la vida campesina del norte de Italia. Le deslumbró Silvana Mangano, “romana, de dieciocho años, con el rostro y los cabellos de la Venus de Botticelli”, describió en un artículo para el diario L’Unità, según recoge Antonio Serrano Cueto en su estupenda biografía Italo Calvino. El escritor que quiso ser invisible.

Esta breve incursión en la industria del celuloide le abrió los ojos a otra dimensión del cine como un mecanismo sobre el que un autor como él podía operar material e intelectualmente. Su fama creciente atrajo a productores y realizadores, y en 1954 anduvo en tratos con la Radio Televisión Italiana para la realización de una serie a partir de sus propios relatos. Su entusiasmo por este proyecto se debió a que le permitía colaborar en “el hallazgo de un nuevo lenguaje expresivo”, pero se frustró cuando ya había escrito textos para varios programas. Ese mismo año acudió como enviado de la revista Cinema Nuovo al Festival de Venecia. Allí se proyectó La ventana indiscreta. El estatuto de Hitchcock como autor era aún muy débil. Como otros tantos intelectuales, el escritor italiano no se tomó en serio el filme, en el que “un periodista descubre desde la ventana que un marido descuartiza a su mujer”.

El biógrafo de Calvino Antonio Serrano sostiene que por entonces al escritor ya no le apasionaba el cine. Defendía a pocos directores (Orson Welles, Capra, Borzage). No creía que literatura y cine pudieran convivir y censuró las adaptaciones de obras de Mann, Defoe, Chesterton o Moravia. El cine, con su lenguaje audiovisual, concluyó, no capta la poesía del lenguaje. Sí puede narrar las relaciones sociales, los ambientes, los sentimientos o la moral, pero “proyecta una imagen falsa, ilusoria, de la realidad”. “Por donde pasa el cine ya no puede crecer ni una brizna de hierba”.

Una imagen más severa la proyecta la profesora Lucia Re en el artículo Calvino y el cine: la voz, la mirada, la distancia. Para Calvino, apunta, del neorrealismo a la nouvelle vague, solo hay vacío e insignificancia. “Le desagradaba especialmente A bout de souffle de Godard”. De la producción posterior salvó los westerns italianos de Sergio Leone, algunas cintas de Nanni Moretti y pocas más.

Y a pesar de ello, su vinculación fílmica no desapareció de su interés profesional y especulativo. Podía intelectualizar el hecho de ver; pero no rehuyó mancharse con el cine cuando le propusieron escribir guiones o ceder los derechos de adaptación de sus ficciones en el momento en que su posición de relevancia en la literatura italiana se fue consolidando en la década de los 50. En años sucesivos, un buen puñado de sus relatos saltaron a la pantalla, en su mayoría como cortometrajes, o sirvieron de base para espacios dramáticos de televisión. Una narración de su primer libro de cuentos, Por último, el cuervo, inspiró en 1958 una de las grandes comedias italianas, Rufufú (1958); un texto de homenaje a su amigo Pavese acompañó las imágenes del documental La ciudad de Pavese (1960), su primera colaboración directa en el cine. La segunda respondió a una invitación de Mario Monicelli para escribir el guión de un episodio de Bocaccio’70 (1962), una de esas películas por capítulos tan populares en Italia a finales de los 50 y principios de los 60, que reunían a algunos de los mejores artistas del momento, como Fellini, Sofía Loren, Vittorio Gassman, Vittorio de Sica y Visconti. Calvino adaptó para su parte, Renzo y Luciana, el cuento La aventura de dos esposos, de su libro Los amores difíciles. Es un simpático retrato social y humorístico sobre la relación de una pareja de clase trabajadora en una gran ciudad.

https://www.youtube.com/watch?v=-fBW5rk1dJ0

Según Antonio Serrano, la conformidad que el escritor dio en la década de los 60 a estos proyectos cinematográficos sobre su obra narrativa, se debió a los ingresos económicos que le reportaban. Ya había publicado su trilogía más famosa, la que operó el giro hacia lo fantástico en su narrativa, la de El vizconde demediado, El barón rampante y El caballero inexistente. Fantaseó con que Ingmar Bergman llevara a la pantalla esta última, de la que en 1961 ya había aparecido la edición sueca. Fellini, entre otros, se interesaron en Italia por esta novela; pero el escritor prefería al autor de Fresas salvajes. Cuando finalmente se estrenó en 1969, el filme lo había convertido un desconocido Pino Zac en una curiosa mezcla de actores reales, fotografías y dibujos animados.

Peor fortuna tuvo El barón rampante. El productor Dino de Laurentis compró los derechos de adaptación, pero la película no se hizo, aunque la compra le suministró tal cantidad de dinero a Calvino que se construyó una casa junto al mar. También se malogró el interés que mostró por la novela el francés Louis Malle. Sin embargo, cuando el director Giorgio Viscardi le pidió permiso para filmar El sendero de los nidos de araña, recibió una negativa. Creía que los jóvenes que no habían luchado en una guerra no iban a entender lo que sucedió en aquella etapa de resistencia partisana. Por entonces, apunta el biógrafo de Calvino, a este le desilusionó el nuevo cine italiano. Ni el Pasolini de Accatone ni el de El evangelio según Mateo, ni el Antonioni de El desierto rojo.

A finales de los 60, el escritor se instaló en París con su mujer Esther y su hija Giovanna. Allí permaneció, con viajes constantes a Italia, hasta 1980. En aquellos años le contrarió el escaso éxito de la serie televisiva Marcovaldo, realizada a partir de uno de sus más populares personajes. Su Marcovaldo, que protagonizó diversos relatos dirigidos al público infantil y juvenil, era un empleado de almacén de una editorial que vivía en un barrio pobre. En 1974 evocó de nuevo, en Ermitaño en París, su relación con el cine. En la Cinemateca, en las “salas estrechitas y malolientes del Barrio Latino” que proyectaban el último cine polaco o brasileño, pudo recuperar, contó, películas de su pasado en San Remo que creía desaparecidas para siempre.

Siguió escribiendo de cine (le disgustó Saló, la obra póstuma de Pasolini), aceptando encargos (presidió el jurado del Festival de Venecia en 1981, participó en un homenaje a Fellini…) y accediendo a nuevas filmaciones (de La aventura de un fotógrafo, un relato de Los amores difíciles, dos años antes de su muerte en 1985 a causa de un aneurisma cerebral).

Quizá hubiera algo de fatalidad en esta tortuosa relación que Calvino mantuvo con el cine: experiencia fundamental de su vida, un apego profesional, literario, distanciado, en sus textos de cine, en sus relaciones con la industria, y quizá un anhelo soterrado de pervivir a través de las imágenes que explica su asentimiento a las adaptaciones de su obra, ninguna de ellas, sin embargo, relevante.

Cuando el Calvino adulto –ese “individuo singular, introvertido y (en más de un sentido) autista”, como se describió– entraba en una sala, acudía a rescatar viejos filmes o aquellos nuevos que pudieran indicarle “cómo será el mundo después” de él. Solo así, confesó, podía recuperar la ilusión de ser el “puro espectador” que había sido en el tiempo perdido de su adolescencia.

No hay comentarios