Los cuentos-viajes de Pedro Sorela contra la cultura de usar y tirar

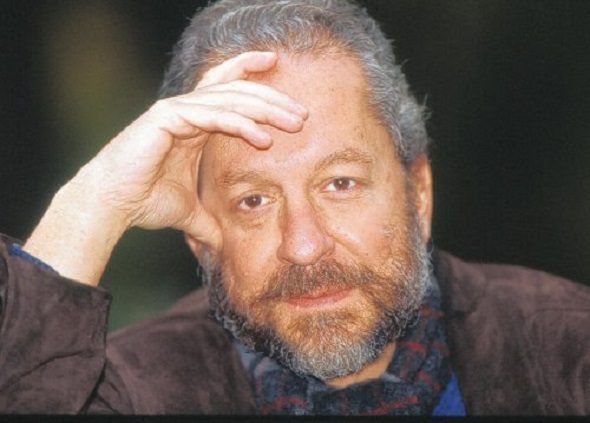

El escritor Pedro Sorela. Foto: Alfaguara.

El escritor Pedro Sorela. Foto: Alfaguara.

Desde que me vine a estudiar a Madrid creo que no he dejado de ir ningún año a la Feria del Libro. Primero como lector y en los últimos años también como autor, suelo reservar al menos un día (siempre entre semana) para pasearme con tranquilidad por las casetas. Libros y árboles. No encuentro una combinación mejor. Este año, además, la Feria coincide con la publicación de ‘Lo que miran los vagos’, un nuevo libro de relatos del escritor Pedro Sorela (Bogotá, 1951), uno de los ‘culpables’ de que estén leyendo ahora mismo estas líneas.

Aparte de un gran novelista, ensayista, reportero, articulista, profesor, viajero –lo que no dejan de ser distintas facetas de abordar su trabajo como escritor– Sorela es un gran cuentista. Y remarco este calificativo. No se trata del típico novelista que en sus ratos libres escribe un cuento, como quien envía un correo electrónico, y al cabo de un tiempo los recopila a instancias de su editor para sacar un libro más al mercado. Sorela es hoy uno de nuestros mejores cuentistas, alguien que ha meditado sobre el género y ha explorado sus límites, como sabrán quienes hayan leídos sus libros anteriores: Historia de las despedidas, Cuentos invisibles y Ladrones de árboles.

En Lo que miran los vagos, que acaba de publicar Menoscuarto (una de las escasas editoriales que están apostando de verdad por los escritores españoles), Sorela regresa de nuevo al viaje; pero para evitar confusiones, conviene aclarar desde ya que no se trata de un libro de viajes o no al uso. El viaje no es más que una extensión de la literatura y así lo concibe el propio autor.

En la posdata de sus Cuentos invisibles explicaba: “Cuentos invisibles porque aspiran a la literatura, que no se puede filmar. Porque tratan de viajes y el viaje es lo que sucede detrás de los ojos, no delante y, al igual que la literatura, hace posible que de nuestro mundo hagamos una creación. Y por otras razones que han de permanecer invisibles”. Y en el posfacio de Historia de las despedidas, aclaraba: “Cuando publiqué Ladrón de árboles, mi primer libro de cuentos, alguien muy cercano me comentó que a su juicio todos ellos trataban de personas que se encontraban y se separaban después de un corto camino juntos. Y el comentario se me quedó, pues ¿acaso no es esa la definición misma de un cuento? El encuentro entre un autor y un lector y su inevitable y rápida despedida. Historia, en singular, porque todo conjunto de cuentos conforma un viaje, un paisaje. Es también una novela y al revés”. Toda una declaración de intenciones.

De modo que el viaje es lo que sucede detrás de los ojos, nos dice Sorela. Da igual que nos encontremos en Bangkok, Bilbao, Lisboa, Plasencia, Vietnam, Francia o Edimburgo, algunos de los lugares donde transcurren los relatos de Lo que miran los vagos. Lo importante para un escritor, para un viajero, es ir más allá de la mera observación rutinaria y trivial, descartar los clichés, los paisajes, las ideología y el arte de postal, las frases hechas. De hecho, las historias de este libro podrían ocurrir en cualquier ciudad del mundo, en Tres de Marzo, por ejemplo, imaginario de Bogotá, o en su propia ciudad, querido lector, de ahí que resulten tan cercanas.

Todo conjunto de cuentos conforma un viaje, un paisaje, nos dice Sorela. Y me viene a la cabeza la reflexión de Magris, que incluye en el prólogo de El infinito viajar: “Desde La Odisea, viaje y literatura aparecen estrechamente unidos; una análoga exploración, deconstrucción e identificación del mundo y del yo. La escritura sigue con la mudanza, empaqueta y deshace, arregla, desplaza vacíos y bultos, descubre ¿inventa?,¿encuentra?– elementos que se le escapan al inventario e incluso a la percepción real, como si los pusiera bajo una lupa”.

En Lo que miran los vagos esta exploración y deconstrucción de la que habla Magris es lo que se encuentra el profesor, el viajero que dibuja y que una tarde inmóvil llega a Tánger, a la plaza de los Cañones, más conocida como plaza de los Vagos. Toma su nombre por la cantidad de hombres que “ahí, por la tarde, se sientan a ver… a ver…, qué es lo que miran los vagos es un misterio. No es el paso del tiempo, es otra cosa”.

El profesor, nos cuenta el narrador en el prólogo/cuento que abre el libro, ha ido a Tánger en busca de un pasado mítico, el de Bowles, Capote, la Beat generation, pero se encuentra con que todo es pura leyenda, de nuevo una postal. Papilla. Ya nos alertaba Magris de que todo viaje es una decepción, pero esta primera decepción del profesor se ve compensada con varios regalos inesperados: una luz al atardecer, una sugerencia, el misterio, la búsqueda.

La luz, la sugerencia, el misterio, la búsqueda traspasan los 24 relatos que integran Lo que miran los vagos, un libro, bien podría leerse como una novela. Aunque son historias independientes, los relatos dialogan entre sí, alzan la voz para dibujar una sociedad globalizada que ha renunciado a la belleza y sucumbido a lo feo, lo vulgar lo kitch y lo banal. Aunque con un enfoque diferente, Lo que miran los vagos camina en la misma línea que otros libros de relatos recientes que me han sorprendido, como La muerte juega a los dados (Páginas de Espuma), de Clara Obligado. Ambos autores juegan y exploran con gran acierto entre los límites del cuento y la novela. La novela, nivelada por el mercado, es hoy un territorio donde apenas se permite la experimentación. No ocurre así con el cuento, donde las posibilidades de experimentación, por su propia condición de género minoritario, son mayores.

Otro acierto del libro es la naturalidad con la que el autor juega con la realidad y la fantasía, para hablar siempre de la realidad, claro está. Por ejemplo, En Cuento con dos patas y Bangkok entre ellas, uno de mis preferidos, conocemos la historia del filántropo Francis Cage a través de la mirada de un pez.

En los relatos de este escritor todoterreno, el lector no encontrará finales sorprendentes, propios de la literatura fantástica, ni epifanías, tan habituales en la tradición más realista, chejoviana. Tampoco hay introspecciones sicológicas. La sorpresa viene por el modo de abordar la historia, de emprender el viaje. Como en un buen reportaje, a veces es la primera fase la que tira del lector (“No nos deja salir”, escribe en América sufre en Palermo, donde denuncia las postales ideológicas y la estulticia académica). Otras nos deja frente al precipicio de un final abierto, como en Nunca hay que contar los sueños, y en ocasiones el relato se resuelve en el centro, como pide Richard Ford, un maestro del género. Las historias de Sorela no revelan, sugieren.

Si en los cuentos de Borges un libro nos lleva a otro libro, a una biblioteca infinita, en el caso de Sorela un viaje nos lleva a otro viaje, o sea, a la literatura, a la vida, a otros libros. Sus cuentos son una vacuna contra la vulgaridad y los clichés, contra las ideas preconcebidas y la cultura de usar y tirar. Aficionado a viajar por senderos no trillados, también ha optado en el cuento por seguir su propio camino, original e inexplorado. Con sus relatos, Sorela educa nuestro gusto, su prosa afina nuestro paladar de lectores para que seamos capaces de acercarnos a la realidad sin atragantarnos, casi siempre con una sonrisa.

Sus cuentos nos muestran una pequeña rendija a través de la cual es posible encontrar, aún, la belleza.

Comentarios

Javier

Por Javier, el 31 mayo 2015

Acabo de leer el libro de Sorela. Javier Morales acierta en su comentario. Y el primero de los cuentos -si bien se mira-, contiene en potencia a todos los demás.