De matasanos a cirujanos: le debemos millones de vidas a Joseph Lister

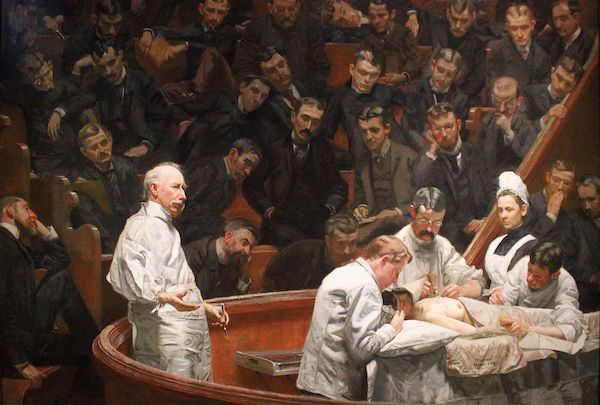

‘La clínica Agnew’, óleo de Thomas Eakins de 1889.

‘La clínica Agnew’, óleo de Thomas Eakins de 1889.

El nombre de Joseph Lister seguramente no les diga nada, pero quizá sí lo haga el de ‘Listerine’, una conocida marca de colutorios. A contar la historia de Lister, un cirujano cuáquero inglés de mediados del siglo XIX que da nombre a dicha marca, se ha dedicado la historiadora de la medicina Lindsey Fitzharris en un apasionante libro: De matasanos a cirujanos (Debate). El subtítulo es bien explícito del relato que encontramos en él: «Joseph Lister y la revolución que transformó el truculento mundo de la medicina victoriana».

Asociamos la medicina a la pulcritud. El blanco de las batas de los galenos y farmacéuticos o el olor a desinfectante en farmacias, clínicas y hospitales parecen haber estado desde el principio de los tiempos, y no sólo con nosotros, hijos de un tiempo con anestesia, antiinflamatorios y ansiolíticos. Pero la realidad está bien lejos de eso. Sorprende leer hasta qué punto es reciente en términos históricos el día que se empezó a utilizar la anestesia en cirugía, o cuándo y cómo se descubrió que la limpieza de las heridas y la asepsis de médicos y enfermeras salvaban vidas. La cirugía sin dolor tuvo su fecha histórica en 1842, cuando el médico Crawford Williamson Long operó a un amigo suyo de dos tumores benignos sin dolor alguno bajo los efectos del éter. Y sería en 1846 cuando se generalizara en las mesas de operaciones. En la asepsis de los profesionales, salas de parto y los quirófanos ya comentamos aquí la importancia trascendental del médico húngaro Ignác Semmelweis. Sobre la medicina del siglo XIX, él mismo escribió: «En todas partes surgían interrogantes; todo quedaba sin explicación; todo era duda y dificultad. Solo el gran número de muertos era una realidad indubitable».

Fue Rousseau quien definió bien la truculencia propia de la cirugía antes de aquellos descubrimientos revolucionarios: «¡Qué espectáculo tan horrendo es un teatro anatómico! Cadáveres apestosos, carne amoratada, sangre, intestinos repugnantes, horribles esqueletos, vapores pestilentes! Creedme cuando os digo que ese no es el sitio donde yo buscaría entretenimiento». En este ambiente de trabajo de carnicero, no extraña que muchos cirujanos de la primera mitad del siglo XIX no hubieran estudiado nada. Se consideraba una profesión práctica que, además, conllevaba cierto estigma social. Cobraban menos que el encargado de despiojar los colchones en los hospitales.

Paradójicamente, y para sorpresa de los cirujanos, el descubrimiento del éter como anestésico para operaciones invasivas produjo un aumento de la muerte en hospitales. La operación sin dolor dio confianza a los cirujanos para aceptar más casos, que solían afrontar en hospitales con un equipo médico. Cuantos más enfermos se operaban, más muertes por infecciones había. Una correlación que en la época se denominó «hospitalismo». Ser enviado al hospital era sinónimo de alta probabilidad de muerte, aunque se operara sin dolor. ¿Qué razones lo explicaban? Para el conocimiento de la época, la causa eran los miasmas, aire viciado contra el que era difícil luchar como no fuera con mascarillas y ventilando, y poco más. Las tasas de mortalidad eran de tres a cinco veces más altas que en las operaciones en el ámbito doméstico.

De Lister al ‘listerine’

El nombre de Joseph Lister seguramente no les diga nada, pero quizá sí lo haga el de Listerine, una marca conocida por los colutorios más populares del mercado. A contar la historia de Lister, un cirujano cuáquero inglés de mediados del siglo XIX que da nombre a dicha marca, se ha dedicado la historiadora de la medicina Lindsey Fitzharris en De matasanos a cirujanos (Debate). Y el subtítulo es bien explícito del relato que encontramos en él: «Joseph Lister y la revolución que transformó el truculento mundo de la medicina victoriana». Empieza Fitzharris contando en esta biografía fascinante cómo vivió Lister, siendo estudiante, una de las primeras operaciones con anestesia en las islas de la mano del doctor Liston: «Igual de trascendental que el triunfo de Liston con el éter fue la presencia aquel día de un joven llamado Joseph Lister, que había permanecido sentando en silencio en la última fila de la sala. Mientras la abandonaba y se encaminaba a Gower Street, deslumbrado y fascinado por un hecho tan espectacular, el inquieto alumno de medicina se dio cuenta de que la naturaleza de su futura profesión cambiaría para siempre».

Había nacido en 1827 en Upton, Essex, en una familia cuáquera. El estricto código de conducta cuáquero hizo que muchos se interesasen por el mundo científico, uno de los pocos pasatiempos permitidos por su fe. No era raro encontrar entre ellos, aun en ambientes modestos, a un intelectual con notables conocimientos científicos. Joseph sintió pronto la vocación médica, aunque fue propenso durante toda su vida a las dudas y a estados depresivos. Gracias al apoyo emocional de su padre, con el que mantuvo una correspondencia muy nutrida durante toda su vida, finalmente se decidió por la cirugía. Cuenta Fitzharris que «era todavía un oficio manual, una cuestión de técnica, no de tecnología», y da cuenta del instrumental que había en el maletín de un cirujano cualificado: «sierras para los huesos, tenazas, sondas, ganchos, agujas, ligaduras y lancetas, estas últimas especialmente importantes debido a la persistente popularidad de las sangrías en la época victoriana».

La descripción de la suciedad e insalubridad del Londres victoriano pone los pelos de punta. Sin alcantarillado y en plena expansión urbana por los efectos de la Revolución Industrial, la ciudad era un caos de infecciones y olores a orín y a heces. El Támesis se tornaba marrón y se desbordaba por causa de su labor de vertedero. La contaminación era tal que era habitual sellar las casas para evitar que entraran los olores de la calle. En algunos momentos hubieron de suspenderse incluso sesiones en el Parlamento. Y en este ambiente dickensiano, lúgubre y sucio, propicio a infecciones de las que entonces se desconocían las causas, se enseñaba medicina y cirugía como un oficio para tratar con desahuciados. La dureza era tal que un profesor de la facultad de Lister solía concluir sus clases diciendo: «Dios les ayude a todos. ¿Qué será de ustedes?».

Según cuenta Fitzharris, hubo dos momentos esenciales en los primeros años de estudio y carrera de Lister. Su hermano murió de un tumor en 1846, a los 23 años, y durante la enfermedad sufrió durante varios años primero la pérdida de la vista y luego la movilidad de las piernas. «Su muerte fue especialmente dolorosa para el padre de Lister, Joseph Jackson, quien perdió todo el entusiasmo por su trabajo con el microscopio. Nunca más volvería a él. Fue la primera vez que Lister experimentó las limitaciones de su profesión», cuenta la autora, que menciona la afición del padre por el microscopio, una herramienta que se consideraba inútil para la profesión y a la que Lister sacaría un partido inusitado. La medicina no había hecho nada para salvar la vida de su hermano. Tal vez los cuáqueros tuvieran razón al confiar más en el poder curativo de la naturaleza que en la profesión médica.

El otro momento trascendental de su vida, y que también marcaría su carrera, fue una viruela leve que sufrió. «Su roce con la muerte lo desconcertó y le dejó decenas de preguntas sobre su destino que lo atormentaban. Vivió con más fervor su fe. Tiempo después, su amigo y compañero John Hodgkin escribiría que el alma de Lister pasó por algún conflicto religioso tras recuperarse de la viruela». Lister se hundía cada vez más en la depresión. Incapaz de trabajar, en marzo de 1848 abandonó repentinamente el University College donde estudiaba medicina. Su desmoronamiento mental era la primera manifestación de la depresión que lo acosaría a lo largo de toda su vida. Cuenta el libro que un coetáneo suyo diría tiempo después que Lister solía tener un «aire de seriedad» que «atemperaba todo lo que hacía». Parecía cubrirlo un «velo de tristeza del que rara vez se deshacía», provocado por el abrumador «sentido de la responsabilidad que pesaba como un lastre sobre su alma».

Cirujano y científico

Aunque la cirugía era más una técnica artesana que una disciplina similar a la medicina actual, Lister la ejerció con celo de científico. Era enemigo acérrimo de la homeopatía e iba siempre acompañado del microscopio que su padre le había enseñado a utilizar. La principal causa de la muerte en amputados del medio rural en el siglo XIX era el shock y el agotamiento, mientras que la principal causa de la muerte en los hospitales urbanos era la infección postoperatoria», de modo que muchos cirujanos empezaron a preguntarse por los efectos de los grandes hospitales sobre la capacidad de recuperación de sus pacientes. Lister entre ellos, y se valió del microscopio para cuestionar la tesis asumida de la época que decía que los miasmas en el aire eran la causa de las infecciones, y no algo que portaban ya las propias heridas.

Sus investigaciones irían más allá de lo puramente aplicable a la cirugía de su tiempo. Con el microscopio encontró confirmó la teoría de Kölliker de que el iris estaba compuesto de fibras musculares listas dispuestas como constrictoras y dilatadoras, siendo sus movimientos involuntarios. En el ambiente conservador propio de la profesión, su investigación lo distanció de numerosos colegas que seguían viendo el microscopio como algo superfluo para la práctica de la medicina. Desde ese momento, se convenció de que el microscopio sería capaz de revelar los secretos del cuerpo humano para conseguir reducir las muertes entre sus pacientes. El Londres victoriano acogió en 1851 en Hyde Park una de las Exposiciones Universales más importantes del siglo XIX, el siglo de la confianza en el progreso a través de los avances científico-técnicos. Creencia que Lister también compartía en lo que a su labor se refería. Tal vez el microscopio revelaría secretos del cuerpo humano que un día cambiarían la terapéutica.

Lister fue avanzando en la jerarquía de la profesión, y se trasladó a Edimburgo, donde se convirtió en mano derecha y yerno de uno de los más reputados cirujanos de la época, James Syme, que ejercía en la Royal Infirmary. Más tarde se trasladaría a Glasgow, también sucia y maloliente como Londres y Edimburgo. Gracias a esta relación y a su propia pericia, tuvo acceso a nuevos pacientes con más capacidad de decisión. Utilizando el método de ensayo y error, comenzó a higienizar las heridas antes de operar. Fitzharris cuenta al detalle una amputación en la que Lister aplicó sus nuevos métodos: «La amputación fue un éxito y el muñón cicatrizó sin problema, un hecho que Lister atribuyó a sus propios esfuerzos por higienizar previamente el brazo. […] A Lister le picó la curiosidad. ¿Por qué la mayoría de las úlceras se curaban cuando se retiraban los apósitos y se limpiaban con la solución cáustica? Aunque no descartaba la idea de que el miasma pudiera ser en parte el causante, no estaba convencido de que el ambiente viciado fuera el origen de todo lo que sucedía en las salas del hospital University College. Algo en la propia herida tenía que ser el culpable, no solo el ambiente que rodeaba al paciente».

Esta revelación lo incitó a llevar a cabo investigaciones más amplias sobre las causas de la infección hospitalaria, y aún quedaba pendiente la cuestión de aquellos microbios que había observado con el microscopio tras un brote de gangrena en una de las salas del hospital. Lister parecía estar al fin plenamente satisfecho con su dura profesión, y así se lo contó a su padre en una carta: «Si el amor a la cirugía es una prueba de que una persona se está adaptando a ella, entonces sin duda estoy preparado para ser cirujano; porque usted no puede hacerse una idea de cuánto disfruto día tras día experimentando en esta sangrienta y carnicera parcela del arte de curar».

Cuando no estaba inmerso en su trabajo en el hospital, Lister experimentaba en el laboratorio de su casa y publicaba algunos descubrimientos sobre la coagulación de la sangre y la inflamación. En sus notas escribió: «11 p.m. Duda. ¿Cómo se obtiene la materia ponzoñosa de la herida en las venas? ¿Es que el coágulo en los orificios de las venas cortadas supura, o es materia ponzoñosa absorbida por venas diminutas y transportada a los troncos venenosos?». Su duda y sus ensayos lo condujeron de la teoría del miasma a la del contagio, pero le faltaba el sustento teórico que explicara aquello que ya había observado en sus pacientes. En sus propias palabras, y con tono premonitorio, escribió: «Es una observación común la de que, cuando se sufre alguna lesión sin que se desgarre la piel, el paciente invariablemente se recupera y no padece ninguna enfermedad grave. Por otro lado, los casos de gravedad siempre tienden a aparecer, incluso en lesiones triviales, cuando hay una herida en la piel. ¿Cómo sucede esto? El hombre que sea capaz de explicar este problema alcanzará fama eterna».

Pasteur y los gérmenes

Otro de los conceptos con el que estamos familiarizados es el de pasteurización, que debe su nombre al químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, padre de la teoría microbiana. Con sus experimentos acabó con la predominante teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Gracias a sus trabajos se derivaron innovaciones vitales que hoy damos por sentadas, como el desarrollo de vacunas, los antibióticos, la esterilización y la higiene como métodos efectivos de cura y prevención contra la propagación de las enfermedades infecciosas. Cuenta Fitzharris: «Pasteur tenía sobrados motivos para estar tan interesado en el problema de las enfermedades infecciosas: entre 1859 y 1865, tres de sus hijas habían muerto a causa de la fiebre tifoidea».

Lister buscó enseguida las publicaciones de Pasteur sobre la descomposición de material orgánico, y comenzó a replicar los experimentos del científico francés en su laboratorio doméstico. Por primera vez, la respuesta estaba a su alcance. Extrajo del trabajo de Pasteur la idea de que el origen de las infecciones hospitalarias no era el ambiente como tal, sino su carga de vida microbiana. «Habían transcurrido veinte años desde que presenciara la histórica operación de Robert Liston con éter, que inició la era de la cirugía indolora», cuenta la autora. La importancia de los descubrimientos de Lister y Pasteur ere creciente, pues a medida que las operaciones se volvían más invasivas, la infección postoperatoria era cada vez más probable. Si Lister conseguía reducir o eliminar esta amenaza, cambiaría la naturaleza de la cirugía para siempre, lo que permitiría al cirujano realizar operaciones cada vez más complejas sin temor a que las heridas del paciente desarrollaran una sepsis.

Fitzharris detalla el método que Lister desarrolló con sus investigaciones y valiéndose de los trabajos de Pasteur: «Una técnica consistente en desinfectar la piel de alrededor de la incisión con ácido carbólico y luego revestir la cavidad con una masilla de una sustancia similar a la que había utilizado Greenlees». Para ello «mezclaba carbonato cálcico con una solución de ácido carbólico en aceite de linaza herido. Entre la herida y la masilla, colocaba un pedazo de gasa que también había empapado en aceite con ácido con carbólico. La sangre que rezumaba de la gasa formaba una costra debajo de ella. Cambiaba a diario el vendaje, pero el trozo de gasa aceitada lo dejaba en su lugar. Cuando llegaba el momento de retirarlo, quedaba una cicatriz firma o una marca».

En la revista científica The Lancet apareció el 16 de marzo de 1867 la primera entrega de las cinco en que se dividía un artículo titulado Sobre un nuevo método de tratar la fractura abierta, el absceso, etcétera, con observaciones sobre las condiciones de supuración. La fama de Lister comenzó a crecer y pronto se creó su propia saga de seguidores, conocidos como «listerianos». Estos no tardarían en dominar las instituciones y la ideología de la cirugía británica, difundiendo la doctrina de la antisepsia con una devoción reverencial. Como detalla la autora, «una persona que cambia el curso de la historia nunca está libre de detractores», y Lister los tuvo en un gremio conservador que se negaba a aceptar que sus propias manos sucias habían sido la causa de tantas muertes. Un rechazo similar al que vivió Semmelweiss en Austria-Hungría. Pero su método se fue imponiendo y su prestigio aumentando. Comenzó entonces a ser invitado a formar parte de distintas Reales Academias, e incluso llegó a operar de un tumor en la axila a la mismísima reina Victoria.

En una gira por Estados Unidos, donde sin mucha suerte entre sus colegas intentó enseñar su método, nacieron algunas de las marcas farmacéuticas más conocidas en nuestros días. Puede que el mencionado Listerine sea probablemente el producto más conocido, inventado por el doctor Joseph Joshua Lawrence en 1879. Cuenta el libro: «Lawrence había asistido a la conferencia de Lister en Filadelfia, que le sugirió fabricar su propia mezcla de antisépticos, algo que hizo poco después en la parte trasera de una antigua fábrica de cigarros en Saint Louis». La fórmula de Lawrence contenía timol (un derivado del fenol), eucaliptol y mentol. También tenía una concentración de alcohol del 27%. «Una de las secuelas más sorprendentes del trabajo de Lister fue la constitución de una de las corporaciones más reconocibles en el mundo hoy. […] La compañía se llamó Johnson & Johnson. Esta avidez norteamericana por ver la veta comercial del avance científico es un signo de la época. En la Inglaterra victoriana, más aún si eras cuáquero, la estricta moral impedía o dificultaba estos negocios. Los cirujanos y los médicos de instituciones públicas ni siquiera cobraban. Lo hacían por honor, y su sustento lo sacaban de las consultas privadas y de la matrícula de sus alumnos.

La importancia de Lister en la historia es enorme, aunque su nombre no resulte del todo familiar. Como expresa certeramente el libro, «la adopción del sistema antiséptico de Lister era el más visible signo externo de la aceptación de la teoría de los gérmenes por parte de la comunidad médica, y marcó el momento histórico en que la medicina y la ciencia se fusionaron». Con el paso de los años se produciría un cambio gradual en el procedimiento médico de la antisepsia (la eliminación de gérmenes) a la asepsia (la práctica libre de gérmenes). Al menos Lister sí tuvo tiempo de ver todos estos avances y su aceptación en vida. Era un héroe nacional, y ya en su vejez se trasladó de nuevo a Londres. También la capital había comenzado a cambiar. La segunda mitad del siglo XIX, con sus avances científico-técnicos y su fe en el futuro, no había pasado en vano. Es incalculable el número de vidas que salvó y sigue salvando en nuestros hospitales y clínicas.

Nunca tuvo hijos, y la viudedad le supuso un verdadero mazazo. Presidió la Royal Society de 1885 a 1890, y contó en los últimos años con el reconocimiento social y los parabienes. Su carácter reservado, su ánimo quebradizo y su estricta fe no le permitieron disfrutar de su propia leyenda, que representa en su tesón, ansia de saber y fe en el progreso, lo mejor de ese siglo fascinante que fue el XIX.

No hay comentarios