Las misteriosas muchachas de Balthus nos miran desde el Thyssen

Balthus. Las tres hermanas, 1955 (Les Trois soeurs). Colección Patricia Phelps de Cisneros.

Balthus. Las tres hermanas, 1955 (Les Trois soeurs). Colección Patricia Phelps de Cisneros.

El universo de Balthus (1908-2001), uno de los grandes maestros del arte del siglo XX, está presente en cada una de las 47 obras que conforman la gran retrospectiva del artista en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, organizada junto con la Fundación Beyeler de Basilea, donde se exhibió previamente. Sus muchachas nos miran con un aura de silencio y misterio: “Se ha dicho que mis niñas desvestidas son eróticas. Nunca las pinté con esa intención, que las habría convertido en anécdóticas, superfluas. Yo pretendía justamente lo contrario, rodearlas de un aura de silencio y profundidad… Por eso las consideraba ángeles”.

Han pasado ya 23 años desde la retrospectiva que el Museo Reina Sofía dedicó a Balthasar Klossowski de Rola, Balthus. La de ahora es una inmejorable ocasión para descubrir o volver a ver obras capitales de un artista que ha cambiado la Historia del Arte. Juan Ángel López-Manzanares, comisario de la muestra, señala una de las principales aportaciones de esta exposición, la de contemplar Los jugadores de cartas, de la colección del Thyssen, el único cuadro que se conserva en España, restaurado recientemente. También se expone por primera vez otro de sus importantes óleos, La calle (1933), una pintura que es un manifiesto narrativo. Refleja la vida callejera en París que se desarrolla como en un decorado que en cualquier momento puede cobrar movimiento con Gene Kelly bailando claqué en los adoquines. Estructurado matemáticamente, Balthus pintó el óleo con poco más de 20 años; lo corrigió levemente en 1955 a petición del coleccionista estadounidense James Trall Soby que iba a donarlo al MoMA de Nueva York y no le gustaba la muchacha que aparecía en la parte izquierda agarrada por un hombre en lo que parecía un abuso sexual. “Yo lo hacía más bien por el placer juvenil por la provocación, en una época en la que aún se creía en el escándalo”, se excusó el pintor.

Ese escándalo ha acompañado el nombre de Balthus desde que pintó en 1934 La lección de guitarra, una pintura tan explícita de la maestra que inicia a su alumna en los misterios del sexo, que el cuadro se expuso tras una cortina. En noviembre de 2017, más de 11.500 personas firmaron una petición para que el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) retirara o contextualizara la obra Thérèse soñando (1938), en la que aparece una joven sentada con una pierna levantada sobre una silla. El Museo Metropolitano no retiró la obra y dejó clara su postura: «El arte visual es uno de los medios más importantes que tenemos para reflexionar a la vez sobre el pasado y el presente, y motivar la constante evolución de la cultura actual a través de una discusión informada y el respeto a la expresión creative”. Hoy la obra cuelga en las salas del Thyssen y todas las miradas se volvían el día de la inauguración, el lunes, hacia la viuda de Balthus, Setsuko Ideta, que zanjó el tema ante tanta pregunta sobre la castidad o no de la obra: “Hay que hablar de arte. Me temo que el erotismo y el deseo preocupan de manera enfermiza en algunas comunidades”.

Balthus retrató a Thérèse Blanchard en una decena de ocasiones. Posiblemente se inspiró en las ilustraciones de la revista Minotaure, y en estas pinturas coloca al espectador como un voyeur que mira el sueño de la niña, o contempla a esas otras muchachas desnudas de frente, en el tocador; es a ellos a quienes señala con el dedo como diciendo: tú, mirón, eres el espejo en el que ellas se reflejan.

Balthus. La partida de Naipes, 1948-1950. (La Partie de cartes). Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Balthus. Thérèse, 1938. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Bequest of Mr. and Mrs. Allan D. Emil, in honor of William S. Lieberman, 1987.

En las memorias que Balthus dictó siendo ya nonagenario dice que solo una vez pintó un cuadro a modo de provocación, La lección de guitarra, que se consideró “demasiado atrevido” para una época “que no dudaba en provocar con los delirios cubistas y surrealistas”. Y añadía: “Se ha dicho que mis niñas desvestidas son eróticas. Nunca las pinté con esa intención, que las habría convertido en anécdóticas, superfluas. Porque yo pretendía justamente lo contrario, rodearlas de un aura de silencio y profundidad… Por eso las consideraba ángeles”.

Aunque Balthus es un pintor figurative, no es un pintor académico, rompe con la concepción de la pintura del Renacimiento, en esa representación veraz a través de la perspectiva. Según López-Manzanares, busca convertirse en la propia pintura. “Hay un deseo de representar el secreto, el misterio de las cosas, el sentido mágico que ve a través de Alicia en el País de las Maravillas. La infancia le interesa como momento de tránsito de la inocencia a la conciencia social”.

La máxima de Balthus estaba clara: “Pintar no es representar sino penetrar. Ir al fondo del secreto. Ser capaz de sacar la imagen interior”.

El hijo de los Klossowski heredó las dotes artísticas de una familia consagrada al mundo del arte. La madre, Baladine, una pintora de origen ruso, y el padre, crítico e historiador de prestigio, rodearon desde la cuna al pequeño Balthasar de mimos y de olor a pintura. La casa era un nido de artistas donde acudían a charlar de lo humano y lo divino los grandes del siglo. Bonnard, Matisse o Derain formaban parte del círculo habitual de amigos de la familia; el escritor Rainer Maria Rilke, que llegó a ser más adelante pareja de su madre, le acunaba, y el bailarín Nijinski le sentaba sobre sus rodillas. El pequeño Balthus garabateaba dibujos cuando apenas podía sostener un lápiz entre sus dedos diminutos.

Fue tal su precocidad que a los ocho años ya tenía su primer libro de artista, Mitsou, un cuaderno con apuntes de su gato que Rilke le prologó. Balthus, años después, le devolvió el cumplido. Se pasó semanas enteras copiando el Narciso de Poussin para regalárselo al poeta cuando éste cumplió 50 años. “Copiar es la mejor forma de aprender todas las técnicas y para mí fue una lección”.

Los felinos se han colado siempre en sus pinturas. En el El Rey de los gatos (1935), se autorretrata con total confianza como un intelectual romántico, a la manera de Byron, al que se someten las fieras.

Él, que supo desde muy joven que era pintor, jamás pisó una escuela de Bellas Artes. Balthus aprendió en los museos. Nunca tuvo maestros. Sí, en cambio, influencias: Piero della Francesca, Courbet, Cézanne, Seurat, Picasso y la pintura popular. Le gustaba definirse como un artista concienzudo: “La pintura medieval tenía algo de revelador que se rompió con el Renacimiento. Su técnica requería de una maestría que ya no existe”. De Piero della Francesca aprendió la composición, la geometría en el lienzo. De Poussin, el colorido, el saber mezclar tonos claros, el rosso pezzari o el azul de Egipto, con otros oscuros superpuestos que confieren a los óleos de Balthus de una transparencia inigualable. Buscaba la apariencia mate de la pintura, y esas figuras con tanta presencia que aparecen como en un escenario irreal.

Balthus. Los hermanos Blanchard, 1937. (Les Enfants Blanchard). Musée National Picasso. Donación de los herederos de Pablo Picasso. 1973/1978, París.

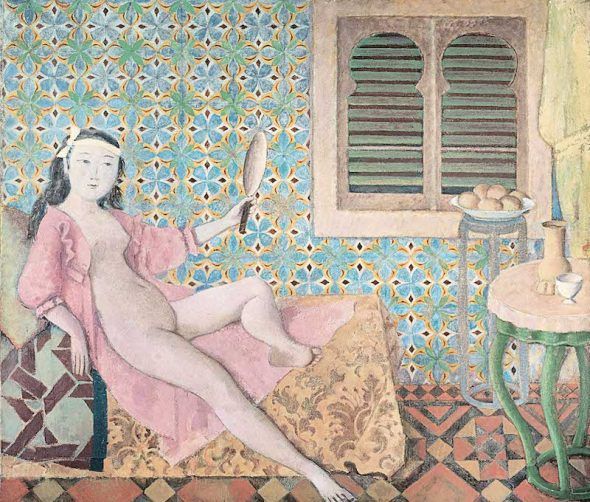

Balthus. ‘La habitación turca’, 1965-1966. (La Chambre turaue). Centre Pompidou. Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle. Balthus pintó así a su mujer, Setsuko, de joven.

La vida de Balthus fue siempre a contracorriente en un siglo que asistió a guerras, revoluciones y modas. Balthus, libre de adscripción ante todos los ismos –fauvismo, surrealismo, cubismo– permaneció imperturbable refugiado en los valores pictóricos tradicionales. El bullicio del París de los años 30 le hizo atrincherarse en su castillo interior. Incomprendido y alejado de las vanguardias, se sentía solo y pintaba con la minuciosidad que era su libro de cabecera. Sus cuadros se exponían en alguna galería, recibían algunos elogios pero nadie los compraba. Fue precisamente Picasso el único que se adhirió sin reservas a su pintura y tuvo el gesto de adquirir uno de sus lienzos, Les enfants Blanchard (1937), dos hermanos vecinos que ya había pintado en otras ocasiones y en la misma postura que había ensayado para las ilustraciones de Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë.

Sus cuadros de espacios interiores fríos, esas escenografías que nos invitan a mirar, se rompen hacia 1940, cuando regresa a casa de la guerra herido en una pierna. Licenciado, se dirige hacia la Saboya francesa y allí pinta paisajes idílicos, cerezos, campos verdes, el mundo de la infancia con paisajes a la manera de Poussin. Intenta salvaguardar lo que la guerra estaba destruyendo. Es la belleza pastoral en tiempos de horror. Se nota la ansiedad por buscar los límites, vive el ascenso del nazismo y él está allí en un prado dibujando árboles, suaves colinas. Todo hace olvidar su gran cuadro trágico, un bodegón de 1937 en el que un martillo ha roto la cristalería, el cuchillo apuñala el pan como si fuera carne humana y el tenedor se clava con violencia en la patata.

La leyenda de pintor romántico, realista, frío, mordaz y distante le perseguía. El autodidacta Balthus se arrimó a un grupo de intelectuales que se convirtieron en sus mejores compañeros. Artaud, Eluard o Giacometti –su hermano del alma- le dieron el pan y la sal que el mundo del arte le negaba, y cuando Malraux, ministro de Cultura del General De Gaulle en los años 60, le nombró director de la Academia Francesa en Roma, reformó Villa Médicis y su vida dio un giro radical. En una visita a París, comisionado por Malraux para organizar una exposición de arte japonés en París, Balthus conoció a la mujer de su vida: Setsuko. Ella tenía 20 años, él había sobrepasado la cincuentena.

Aquellos años en Roma, en los que Balthus dibujaba sin parar y pintaba poco -de su mano no salieron más de 12 cuadros- fueron una de sus etapas más felices. En Roma, Balthus encontró a Fellini y esa fue otra amistad sólo rota por la muerte del mago del cine. Federico admiraba el mundo mágico de las pinturas de Balthus: “Como en los mármoles de Miguel Ángel, los cuerpos que él pinta adquieren peso sobre la tela siempre por eliminación y nunca como un añadido. Cada imagen suya es el fruto de una sublime paciencia y de una asombrosa sencillez en el tratamiento”. Se eterniza mezclando los colores y construyendo esos fondos con capas y capas de pintura que logran un relieve con sensación de volumen escultórico.

Le horrorizaban las masas ante los cuadros de los museos. También, pintar en exceso. “Hay que volver a la lentitud de Giotto, a la exactitud de Masaccio, a la precisión de Poussin”. Por eso su producción es lenta y cuidada –ha pintado alrededor de 225 cuadros a lo largo de su vida-. Una obsesión que hizo exclamar a su amigo Artaud: “Es un hombre que se eterniza ante el lienzo”.

‘Balthus’. Hasta el 26 de mayo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Comentarios