Noches del Thyssen, la fiesta del arte, gratis cada sábado

Una de las salas de la exposición ‘Proust y las artes’ en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Foto: Francis Tsang.

Han empezado las Noches Thyssen, en las que cada sábado, de 21 a 23 horas, el museo permite visitar gratis sus exposiciones temporales: ‘Proust y las artes’, que recrea el exquisito universo del autor de ‘En busca del tiempo perdido’, y ‘Tarek Atoui. At-Tāriq’, sobre las tradiciones musicales del norte de África y del mundo árabe. Una iniciativa que convierte el museo en una fiesta.

Aún no son las nueve de la noche, pero la fila de gente que aguarda a que el Thyssen abra sus puertas ya recorre la acera hasta la esquina. Como si fuera un hecho extraordinario, no llueve, y el cielo a esta hora, de un color añil pálido, surge entre bosques de nubes grises iluminado por la ciudad. Parece un cuadro. Detrás de mí hay dos mujeres malagueñas que han venido de fin de semana, me cuentan, y están cansadas porque ayer estuvieron en El Prado y hoy en el Reina Sofía y luego de compras. Detrás de ellas charla una pareja de franceses, y detrás de los franceses hay un pequeño grupo de orientales que no se han quitado sus sombreros de lluvia. Y detrás, la cola continúa pegada a la pared como un animal perezoso, evitando a los viandantes que bajan y suben por la acera. Pero nadie se impacienta; no llueve y todos parecemos personajes detenidos en esta escena un poco parisina –el brillo de la calle mojada, las farolas encendidas, el elegante edificio del Palace al otro lado–, charlando de nada en este breve tiempo perdido, sin la urgencia de ir a ningún sitio o de llegar a ningún desenlace.

Estamos todos en esta cola, esperando solo un rato, porque han empezado las Noches Thyssen, una iniciativa del museo que cada sábado, de 21 a 23 horas, permite visitar gratis las exposiciones temporales como las que tiene ahora mismo programadas: Proust y las artes (hasta el 8 de junio en la planta baja) y Tarek Atoui. At-Tāriq, una instalación sonora sobre las tradiciones musicales del norte de África y del mundo árabe (en la planta -1 hasta el 18 de mayo).

Aunque no es árabe la música que se oye nada más cruzar las puertas del museo; sino salsa o un son caribeño que proviene de la planta inferior. Bajo las escaleras atraída por el ritmo y allí, en la antesala de la muestra de Tarek Atoui, hay un DJ y gente que se mueve o charla a su alrededor. Protagonizando la escena, una joven con un jersey verde baila en el centro, junto a la mesa de mezclas. No lleva tan bien el compás como el chico que la acompaña, pero parece absorta en sus propios movimientos y su cara es de absoluta felicidad. Más allá, en la sala que exhibe los instrumentos bajo una luz envolvente y anaranjada, algunos visitantes se han recostado en los sofás: quizá parejas haciéndose confidencias, o haciendo tiempo –perdiéndolo un poco– para subir a ver el mundo de Proust –su tiempo perdido– que se despliega arriba, en la planta principal del museo.

La obra cumbre de Marcel Proust, los siete tomos que componen En busca del tiempo perdido, está poblada de personajes que atravesaron su vida y quedaron atrapados en su memoria, componiendo un cuadro vivo de la burguesía y la aristocracia parisina de su época en los escenarios por donde se movían: cortinajes, jarrones con flores y vajillas exquisitas, retratos y campiñas de color pastel en los grandes lienzos de los salones, donde al caer la tarde alguien tocaría en un piano la sonata de Vinteuil. El mundo que imaginó, sensorial y minucioso, desde el pueblo de Combray hasta el jardín de Swann y las tierras de la condesa de Guermantes, está decorado con todo lo que le gustaba al autor: la escultura, la pintura renacentista italiana o del barroco holandés que veía en el Louvre, la música de principios del XIX, el teatro y las actrices de moda, la luz y el gótico venecianos, la arquitectura o el urbanismo del barón Haussmann que estaba transformando ese París de la belle époque en una ciudad moderna. Aquel hermoso mundo refinado, algo decadente, es lo que recrea esta exposición del Thyssen.

–Pues no era muy agraciado, que digamos.

Georges Stein. ‘Jinetes y coches de caballos, Avenue du Bois’, hacia 1900. París, Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Se lo dice una mujer a su amiga, que lleva al cuello un fular vaporoso de tonos malvas, contemplando a Proust en el retrato que le hizo Jaques-Emile Blanche en 1892, cuando tenía 21 años, con un bigotito atildado sobre esos labios demasiado rojos, la raya al medio en el pelo engominado y una flor en el ojal de la chaqueta que quizá le puso ahí su madre antes de posar. Siempre me ha parecido que en ese retrato Proust está triste, y que su piel blanquísima contra el fondo tan oscuro transparenta ya su condición enfermiza y delicada. Todo lo contrario que en la fotografía en la que aparece sentado, sonriente, todo bigote y pajarita entre Robert de Fleurs y Lucien Daudet, hijo del escritor Alphonse Daudet, que fue su primer amante y le mira con arrobo dejando una mano lánguida en su hombro. Es una fotografía, nos advierte la cartela, que no gustaba nada a su madre.

Hay un tránsito incesante en las salas, la gente se arremolina en torno a los cuadros y lee su descripción, saca fotografías con el móvil o se hace un selfi ante algunas obras; el aire se llena de susurros y risas salvo para la chica de rojo con sus auriculares puestos. Todo el mundo parece disfrutar, y el museo de pronto se hace tan cercano como cuando recorremos la casa de alguien que nos va mostrando sus cosas favoritas. Tan seductor como cuando paseamos por un jardín descubriendo los primeros brotes en los árboles de la primavera tardía. Aquí, en una de las salas, florece una rama de hortensias azules que Madeleine Lemaire, artista de moda que reunía en los salones de su hotel a intelectuales, celebridades y aristócratas, pintó para ilustrar en 1896 Los placeres y los días, el primer libro que publicó Proust y prologó Anatole France y que supuso un fracaso para el autor. Lemaire, como tantas personas que pasaron por su vida, inspiraría el personaje de Madame Verdurin de En busca del tiempo perdido.

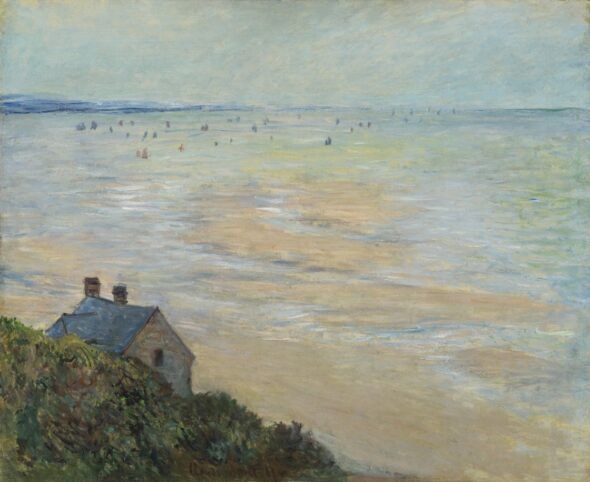

Más allá, se forma un corro ante unos Nenúfares de Claude Monet, y el movimiento de personas provoca una curiosa coreografía: ahora pasos que se acercan a observar en el lienzo el detalle de las pinceladas, luego pasos que retroceden para contemplar con distancia los reflejos de luz que el trazo arranca a la superficie del agua insinuando la profundidad del estanque. “Es impresionismo”, está diciendo una mujer a mi lado. Y como un eco, por ahí detrás oigo una voz en francés que dice: “c’est de l’impressionnisme”.

–¿Tú ves ahí una casa?

Una mujer tira de la manga a su pareja para que retroceda ante La casa entre las rosas de Monet, un precioso óleo de 1925 donde, tras la agitación abigarrada de pinceladas verdes y rosas, apenas se adivina el tejado de una casa en color lavanda. Un estilo por aquel entonces novedoso que le encantaba a Proust: Manet, Degas, Renoir, Moreau, Vuillard; algunas obras de estos grandes impresionistas están aquí expuestas. Pero en la novela, este tipo de pintura disgustaba al duque de Guermantes que, no obstante, aconsejado por Charles Swann, la colgaba en las paredes de su palacio para dárselas de moderno.

Georges Jules Victor Clairin. ‘Retrato de Sarah Bernhardt’, 1876. París, Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris.

–A mí me encanta cómo vivían –comenta la mujer peinada con moño a su acompañante.

–Mira, allí en el cartel pone el nombre de cada uno –le dice un señor a ese joven delgado que parece su hijo.

Todos intentamos adivinar quién era quién ante El Círculo de la Rue Royal, el óleo de 1866 de James Tissot que retrata al exclusivo círculo parisino en plena tertulia, donde aparece junto a la puerta, con chistera gris y los brazos en jarras, el crítico de arte Charles Haas, que inspiraría ciertas peculiaridades del emblemático personaje Swann. Quizá lo hayan reconocido los tres japoneses que observan el cuadro con tanta atención, me digo. El maestro Rembrandt, en sus dos autorretratos colgados más allá, sí que es inconfundible.

En la última sala, donde se muestran las primeras ediciones de los siete tomos de En busca del tiempo perdido, suena el Primer movimiento de la Sonata para violín y piano de César Franck, que pudo ser un modelo para la sonata de Vinteuil inventada por Proust que ambienta la novela. Tras una vitrina se exhiben las pruebas de imprenta del primer volumen, llenas de tachaduras y anotaciones en los márgenes. Me fijo en su letra apretada y un poco irregular, en el trazo infantil de sus eles, con un estremecimiento de admiración. Aquí está también la fotografía de Proust de 1922 que siempre atribuí a Man Ray, pero que según la cartela tomó Emmanuel Sougez en su lecho de muerte, tan demacrado y frío que no parece Proust, y el dibujo que su amigo Paul-César Helleu hizo a partir de esa imagen. Solo tenía 51 años y se había consumido hasta sus últimas fuerzas encerrado en su habitación, trabajando de noche y durmiendo de día, exprimiendo su memoria para levantar ese universo que surge en su novela desde una taza de té, y para describir con una exactitud minuciosa cómo era ese tiempo que se ha perdido y lo que quedó de él en sus personajes y en todos nosotros.

Claude Monet. ‘La cabaña en Trouville, marea baja’, 1881. Colección Carmen Thyssen.

Al salir de la exposición, para librarme de la melancolía, vuelvo a la planta baja donde está sonando esa música alegre, y ahí sigue bailando, ensimismada y feliz entre gente que se mueve y no se mueve, la chica de verde, rodeada por pequeños grupos de personas conversando, quizá comentando la exposición de Proust que ya han visto. Perdiendo un poco el tiempo. Y otra vez el museo no me parece un museo, sino una casa donde estamos todos, una casa donde hoy está sucediendo esta pequeña fiesta.

No hay comentarios