Los periodistas no saben que lo importante es amar

Jack Lemmon y Susan Sarandon en ‘Primera Plana’.

Medio centenar de periodistas, escritores, poetas y gentes de las letras escriben sobre ‘Eros y periodismo’. De Rosa Montero y Carmen Posadas a Ernesto Pérez Zúñiga y César Antonio Molina. El periodista, filólogo y profesor David Felipe Arranz se ha encargado de recopilar estas crónicas sentimentales, llenas de anécdotas, crónicas rosas y amarillas, historia, mucho cine y mucho reportaje. Es el décimo anuario del amor que Arranz coordina para la editorial Sial Pigmalión, tras otros como ‘Amores de cine’ y ‘Amores canallas’. Como muestra de toda la pasión que contiene el libro, publicamos los capítulos escritos por los periodistas Juan Carlos Laviana –cuyo título nos ha servido para encabezar esta pieza–, sobre las relaciones de pareja en películas de reporteros, y Marta González Novo, sobre seis atractivos personajes que hicieron saltar chispas en el hotel Florida de Madrid durante la Guerra Civil española.

Los chicos de la prensa no saben que lo importante es amar

POR JUAN CARLOS LAVIANA

No suelen ser románticas las historias de amor de los periodistas. Más bien acaban siendo atormentadas o frustradas. Es el resultado, sin duda, de la difícil competencia con una profesión posesiva y celosa como pocas. Rara vez nos encontramos un final feliz convencional en las películas de periodistas. Para esos hombres y mujeres tan prosaicos, pese a creerse poetas de la noticia, un final de verdad feliz es una rotativa rugiendo. Como la de El Día en Deadline USA (Richard Brooks, 1952), cuando el director Humphrey Bogart le transmite al mafioso, a través del teléfono, la primorosa melodía de una máquina escupiendo periódicos.

El final con beso de amor no encaja con esos tipos duros que pretenden ser los chicos y chicas de la prensa. Y si hay amago de beso o de cualquier tipo de debilidad acaramelada, se le pone remedio. Ese es el caso de Jack Lemmon, aparentemente entregado a su esposa Susan Sarandon en Primera plana (Billy Wilder, 1974). Por la explicación final, sabremos que volvió a las andadas y que llegó a ser director del periódico que había abandonado por el espejismo de un matrimonio feliz. No hay periodista rehabilitado. Igual que se sigue siendo alcohólico tras dejar la bebida, nunca se deja de ser periodista, da igual que haya sido despedido, jubilado o empapelado.

Algunos –suelen ser siempre los hombres– encuentran auténticas parejas santas, que soportan las dolorosas consecuencias de la vanidad del reportero. Stefania Sandrelli, abnegada esposa de Domingo Pajarito (López Vázquez), acaba por recoger el cadáver de su marido asesinado en La verdad sobre el caso Savolta (Antonio Drove, 1979). Ni siquiera el hecho de que él hubiera puesto su profesión por delante del matrimonio hace flaquear el amor. Abnegada como pocas es también Jan Sterling en Más dura será la caída (Mark Robson, 1956), quien apoya a su marido el periodista deportivo Bogart hasta en sus devaneos con la mafia. Aunque la más hermosa declaración de amor devoto la pronuncia Susan Hayward en Cita en Hong Kong (Edward Dmytryk, 1955): “Jamás le he impedido [a su marido periodista] hacer lo que le dé la gana. Me casé con él por lo que era, no por lo que yo quería que llegara a ser”. Eso sí que es amor desinteresado, a cambio solo de sinsabores.

Probablemente por el hecho de que las relaciones suelen ser turbulentas, el cine se ha preocupado mucho de los amores de los periodistas. Dos películas fueron tituladas precisamente así en España: Amor y periodismo. No puede ser casualidad porque deben ser pocas o ninguna las tituladas, por ejemplo, Amor y Derecho o Amor y Medicina.

La primera es Love Is a Racket (William Wellman, 1932), título difícil de trasladar incluso en Inglaterra, pese a utilizar el mismo idioma, donde tuvieron que rebautizarla Such Things Happen. Esas cosas que pasan son los interesados devaneos entre una chica con aspiraciones de actriz con el periodista Douglas Fairbanks jr. para que la promocione en su columna de cotilleos. Se dice que el personaje estaba inspirado en el mítico y temido Walter Winchell, entonces en su plenitud, pero fue más certeramente retratado en Chantaje en Broadway (Alexander Mackendrick, 1957). Este, dedicado al odio en jornada completa, sí que no tenía tiempo para el amor.

Lo de Love is a racket se podría traducir por algo así como “el amor es un delito”, en alusión a las tramas mafiosas en las que la chica envuelve al incauto periodista. Una pena, porque la tentadora traducción como “el amor es una raqueta” vendría muy bien para definir los escarceos amorosos. Se lanza la pelota. Se nos devuelve suave la bola, o en una dejada inalcanzable al borde de la red que nos hace correr inútilmente a por ella, o en forma de un smash imposible de alcanzar, cuando no nos dan un pelotazo en la cara, que también pasa. El juego es agradable, en cambio, mientras uno hace un drive y el oponente responde con un passing shot. En fin, como la ceremonia de cortejo de cualquier animal.

La otra película titulada en España Amor y periodismo es Love is News (Tay Garnett, 1937). Aquí, el periodista cotilla Tyrone Power, que vive de convertir el amor en noticia, recibe su propia medicina. Recurre a todos los trucos imaginables para conseguir información sobre la rica heredera Loretta Young. Pero esta, más lista, cambia las tornas. Finge comprometerse con el periodista, que de inmediato se ve víctima del juicio paralelo de las primeras páginas, con la infatigable persecución de una jauría de reporteros sabuesos que escudriñan en su vida privada. Como se trata de una screwball comedy, acabarán juntos, pero ¿alguien se va a creer que el periodista haya escarmentado? Ya lo dijo Walter Burns: “No se pueden limpiar las manchas a un leopardo”.

Es comprensible que el periodista se enamore del protagonista de la noticia que persigue. Al fin y al cabo, su objetivo es conocerlo a fondo. De hecho, la clásica trilogía de la Gran Depresión de Frank Capra repite ese mismo argumento. Clark Gable se enamora de Claudette Colbert, la rica heredera fugada, en Sucedió una noche (1934). Jean Arthur, de Gary Cooper, un paleto devenido en millonario en El secreto de vivir (1936). Y Barbara Stanwyck, otra vez de Gary Cooper, un vagabundo anónimo elevado a la categoría de Juan Nadie (1941). En la época de Capra era casi obligado un final feliz. Pero más recientemente, el maltrato de un periodista al protagonista de la noticia, por mucho que se enamore de él, tiene consecuencias. Ocurre en Ausencia de malicia (Sidney Pollack, 1981), donde la reconciliación entre la periodista incauta Sally Field y el falsamente acusado Paul Newman se hace imposible.

Divorciado, es bien sabido, forma parte de las tres des que, junto con dipsómano y depresivo, definen al periodista. Siempre se ha dicho que en el descubrimiento del caso Watergate fue tan decisivo el divorcio de Woodward como Garganta profunda. Todos los hombres del presidente (Alan J. Pakula, 1976) describe con detalle cómo el solitario Redford tiene todo el tiempo del mundo para enfrascarse en la investigación sin distracciones domésticas. En parecida situación se encuentra su compañero Bernstein (Dustin Hoffman), cuya promiscua vida amorosa fue aireada por su ex en Se acabó el pastel (Nora Ephron, 1986), el plato frío de la venganza servido por su paciente y vejada esposa.

También ostenta la condición de divorciado de Kirk Douglas en El gran carnaval (Billy Wilder, 1951), perseguido por las deudas que toda separación supone, a las que culpa de la mala suerte. Y ese es el estado civil del propio Bogart en la mencionada Deadline USA, pese a que recurra una y otra vez al sofá de su ex mujer (Kim Hunter) para sobrellevar las resacas o como paño de lágrimas de los desamores del periodismo. Pero quizá el/la periodista divorciado/a por antonomasia sea Hildy (da igual que sea Rosalind Russell o Jack Lemmon). Casado/a con su director, es decir, con su profesión y luego divorciado/a. Aunque, como bien aprecia el sabueso Walter Burns, se ha extendido la anticuada idea de que “los divorcios duran hasta que la muerte nos separe”.

Por más que se desaconsejan, amoríos entre compañeros debe de haber en todas las profesiones. En el periodismo, se comparten muchas horas e incluso días, como Nick Nolte y Joanna Cassidy en Bajo el fuego (Roger Spottiswoode, 1985), que acaban por sucumbir por aquello de que el roce hace el cariño. Los jefes como William Holden en Network (Sidney Lumet, 1976) suelen pavonearse, en busca de la eterna juventud, ante chicas jóvenes ansiosas de progresos profesionales, como Faye Dunaway. Se confunde la admiración profesional con el atractivo físico, lo que lleva a Holly Hunter a rendirse ante un guaperas como William Hurt en Al filo de la noticia (James L. Brooks, 1987). Sobra decir que la mayoría de estas relaciones acaban en fracaso. Por algo las desaconsejan.

El periodista por excelencia casado con el periodismo es Walter Burns (ya sea Cary Grant o Walter Matthau). Para él el amor es una distracción: “¿Escenitas de amor ahora? ¿Qué eres tú, un estúpido románico?”. Este tipo de personajes suelen acabar comiendo latas de judías sin calentar, durmiendo en el sofá del despacho y deseando meterse en la cama con el periódico. Aunque hay más. Como el psicópata Jake Gyllenhaal de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). O el elegante dipsómano Bruce Willis en La hoguera de las vanidades (Brian de Palma, 1990), a los que no se conoce más debilidad sentimental que la carnaza o el alcohol.

De las relaciones amorosas de los periodistas se pueden sacar varias conclusiones. Que “no se pueden llevar dos sombreros puestos al mismo tiempo”, según confesión del muy mujeriego periodista Glenn Ford en Cimarrón (Anthony Mann, 1960). Que es imprescindible asumir que se trata de personas de otra especie. “No soy una mujer como las demás, soy periodista”, le espeta Rosalind Russell a su novio cuando decide volver al periodismo en Luna Nueva (Howard Hawks, 1940). Que lo más recomendable, y también más costoso, es llegar a un acuerdo de coexistencia pacífica. Así solucionan sus discrepancias el fotógrafo aventurero James Stewart y la divina Grace Kelly en La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954) o el marido abnegado Spencer Tracy y la periodista estrella Katharine Hepburn, ensalzada como La mujer del año (George Stevens, 1942).

El diagnóstico de los males de amor del periodista lo ofrece la pequeña y sabia Linda Hunt al entregado enviado especial Mel Gibson en El año que vivimos peligrosamente (Peter Weir, 1982): “Abusas de tu condición de periodista –le reprocha– y el riesgo empieza a emocionarte. Dibujas cuidadosamente una raya que te separa del mundo. Has convertido tu profesión en una especie de fetiche, imposibilitando toda clase de relaciones duraderas, porque crees que pueden entorpecer tu carrera”. Y culmina con una pregunta que debería sobrecoger a todo periodista: “¿Por qué no sabes darte? ¿Por qué no sabes amar?”. Los chicos de la prensa creen que lo verdaderamente importante en la vida es el periodismo, y desconocen que lo importante es amar, como ya nos explicó hace mucho tiempo, y de forma tan bella, el añorado Zulawski.

***

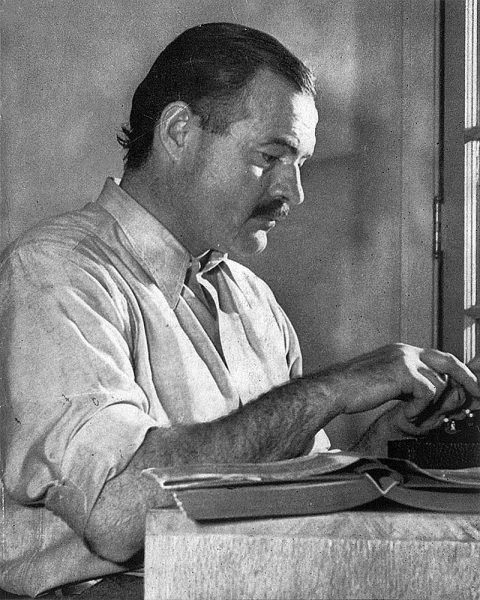

Ernest Hemingway.

Everybody was so young

POR MARTA GONZÁLEZ NOVO

Pocas historias de amor, periodismo, bombas y whisky me resultan tan atractivas y arrebatadoras como las que se cruzaron en el Hotel Florida entre 1936 y 1939.Marta González Novo

El Madrid de la Guerra Civil propició que se alternasen en el que fuese uno de los hoteles más lujosos de la ciudad la brillantez de tres parejas que se lanzaron de lleno a las trincheras de la contienda. Vibro solo de imaginar cómo pudieron ser esos encuentros, caída ya la tarde, en el bar del hotel Florida entre Robert Capa, Gerda Taro, Ernest Hemingway, Martha Gellhorn, Arturo Barea e Ilsa Kulcsar.

Los seis –amantes, intrépidos, ardientes, jóvenes y adrenalínicos– se lanzaron de lleno a un conflicto que ni era el suyo, ni el de sus países, ni en nada les tocaba, pero que les generó tal grado de pasión y entrega que terminaron convirtiéndose en los primeros corresponsales de guerra que seguían el conflicto desde las trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial le estuvo vedado a la prensa el acceso al frente.

Mientras mucha gente huía aterrorizada de las crecientes atrocidades de la Guerra Civil en Madrid, estas tres parejas de brillantes fotógrafos, escritores y periodistas se aventuraron de lleno en la contienda arriesgando sus vidas.

¿Qué les sedujo? A partir de esta cuestión pueden auspiciarse múltiples teorías: desde el veneno de una proximidad bélica que podían tocar con sus propios dedos, a la fascinación por la inmediatez de una fama joven o, tal vez, el compromiso real con la causa. A partir de ahí, los seis recurrieron a todo tipo de artimañas para obtener los contratos, los visados y los pases de prensa que les llevasen de nuevo de vuelta a Madrid.

Sus caminos se cruzaron en el deslumbrante hall del hotel Florida y al compás de las bombas los seis también se rindieron en las noches bélicas a los fastos del amor. Un amor de guerra, herido, magullado, con sabor a whisky y con el vértigo intenso de sentir que aquella podía ser su última noche. Amores que, ante la inmediatez de la muerte, pueden llegar a adquirir ese tinte indeleble que da la épica.

Madrid se había convertido en escenario bélico para la cámara de Capa. André Friedman llegó de París con 22 años. Era un emigrante húngaro de cabello alborotado. Enfundado en su vieja chaqueta de cuero iba siempre acompañado de su inseparable Leica. Ya empezaba a atisbarse al personaje que más tarde construiría: el famoso y rico fotógrafo estadounidense Robert Capa. Su pareja polaca, que adoptó el nombre de Gerda Taro, blandía una Rolleiflex. Su historia de amor fue intensa y fugaz en aquel Madrid bélico. Gerda murió durante el repliegue republicano en el frente de Brunete, aplastada por un tanque. Para la historia quedará una de las fotos más memorables de aquella guerra fratricida: la imagen de un soldado al que acaban de disparar, probablemente alcanzado por la bala de un francotirador enemigo durante la simulación de un ataque.

La historia de aquellos años del Hotel Florida compone un retrato de grupo tan vibrante y magnético como cruento y sanguinario.

Hemingway llegó desde Cayo Hueso a la espera de su intrépida reportera rubia, Martha Gellhorn. Él la llamaba Mooky. Ella a él, Scrooby. Reservaron habitaciones contiguas y vivieron una aventura amorosa que terminó dinamitando el matrimonio de Hemingway. Los asesores soviéticos de la República le manipulaban a su antojo y hasta recrearon para él escenas para hacerle creer que ocupaba una posición privilegiada frente al resto de corresponsales. Sus crónicas cumplieron las expectativas y ensalzaron la causa republicana.

Imaginar cómo pudieron ser aquellas noches en el Florida merece, como mínimo, una serie de factura internacional. Los personajes, testigos de un Madrid en cenizas, sus historias de amor, sus devaneos con el whisky, sus aceleradas máquinas de escribir que temblaban al rugir de cada bomba, el perfume elegante de la joven Taro por los pasillos del Florida… Todo ello compone un retrato doloroso, ardiente, intrépido, voraz y apasionante de una de las páginas más desoladoras de nuestra historia.

Pocas historias de amor, periodismo, bombas y whisky me resultan tan atractivas y arrebatadoras como las que se cruzaron en el Hotel Florida entre 1936 y 1939.

Estas son las que nos han llegado. Con toda seguridad hubo muchas más. Seguro.

No hay comentarios