Los años que cambiaron Europa, en la probablemente mejor novela de Ginzburg

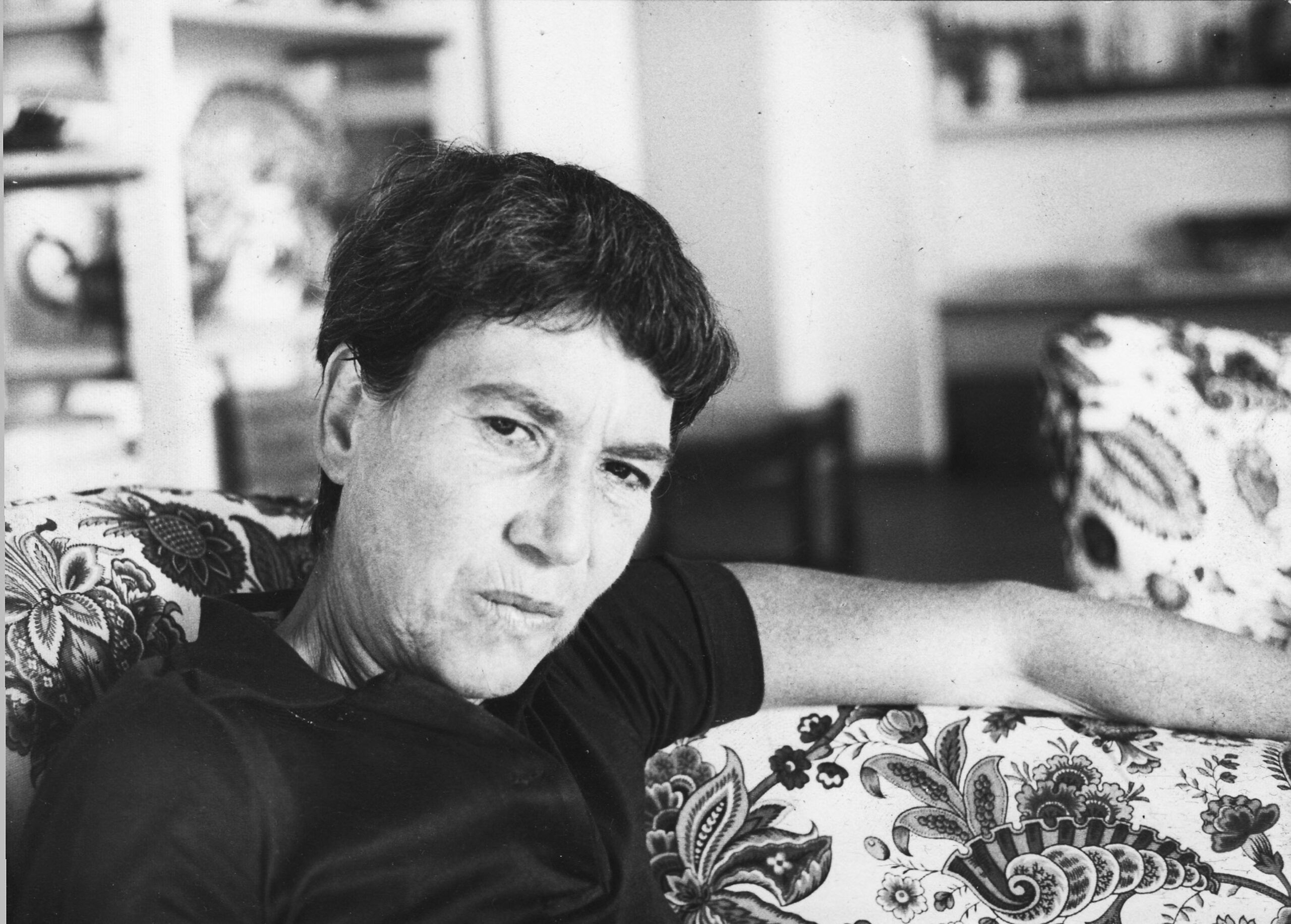

Natalia Ginzburg. Foto: © Agnese de Donato

La dureza de la verdad es a veces el único camino de la literatura. Un sendero de palabras que colocan la historia narrada y la Historia vivida en un plano de espléndida exactitud. Que equilibran la balanza entre imaginación y realidad como si se yuxtapusieran en una contorsión impensable. En general, el narrador suele exagerar el eco de la documentación y a la larga diezmar el vuelo de su imaginación, pero por fortuna este no es el caso de Natalia Ginzburg (Palermo, 1916 / Roma, 1991) ni de su magnífica novela ‘Todos nuestros ayeres’, una gigantesca crónica sentimental sobre dos familias que ven cómo la guerra posa sobre sus gargantas su férrea mano hasta casi asfixiarlas. Ginzburg escribió una novela cruel, un manifiesto a favor de la cordura de las naciones, ese fogonazo que deja ciego a quien osa acercarse demasiado al poder. Otra de nuestras lecturas recomendadas para este verano. Con ‘champán y cocodrilos’.

Aunque Todos nuestros ayeres podría prefigurarse en la memoria del lector como una historia de casualidades por la concatenada naturalidad con que Ginzburg la narra, la medida causalidad con que la escritora italiana va armando la narración contradice la sencillez con que la historia queda expuesta ante la mirada del lector. Todos nuestros ayeres es un libro sin estridencias, sin logros engañosos. Ginzburg persigue la audacia emocional en todas la páginas del libro. No quiere en su novela la presencia de personajes endebles, de personajes sombra. Ginzburg aboga por la máxima luz en esta historia de secretos, de cobardes, de soñadores y de inesperados y dolientes delatores. En ella hasta el personaje más episódico deslumbra. Los campesinos hablan como reyes. Articulan un discurso de verdad suprema que sostiene la supervivencia de los personajes principales.

Verdad y veracidad son dos laboriosas hermanas trabajando sin descanso dentro del cuerpo de esta novela que paraliza las horas alrededor de quien la escoge. Mientras se lee, solo existe lo que Ginzburg ha inventado. El lector queda fascinado por el antagonismo social de las dos familias protagonistas, por el perverso y atractivo puente por el que circulan todos los horrores con que la guerra y el fascismo hundió Europa a mediados del siglo XX.

Ginzburg ha optado por una metodología sentimental imbatible y por una heroína, que al mismo tiempo es una inesperada anti heroína que dota a la trama de un potente germen de eternidad.

La figura de Anna es el hilo conductor de una historia extraordinaria. Anna es una niña cuando arranca esta historia de vencedores y vencidos, una observadora cuya cotidianidad aparece a diario marcada por las pequeñas heroicidades que el resto de familiares y conocidos ejecutan cerca de ella. Anna es, sin saberlo, el nexo de unión entre la paz y la guerra, entre la vida y la muerte, entre el exilio y la permanencia. Anna es la hija, la hermana, la vecina, la joven inocente que cree en la amistad por encima de todo, incluso por encima de su cuerpo y de sus deseos. La madre inesperada, la inverosímil esposa. Anna es lo que la vida necesita de ella y, sobre todo, es la ferviente y soñadora revolucionaria que jamás será lamida por el viento de la revolución.

Ginzburg sumerge a sus personajes en una multitud de tragedias, y, sin embargo, logra que en todo momento disfruten y gocen de la vida. Viven en guerra, mueren los padres, los hermanos se vuelan la tapa de los sesos en un alarde de consumado idealismo, son atrapados por desaguisados amorosos y ninguno pierde la perspectiva de la alegría que es vivir y sentirse vivo; hay desasosiego en ellos, pero jamás victimismo. El optimismo es por tanto la piedra de toque de una novela cuyos ecos hablan del nazismo, de la ocupación, de los trenes sellados o de los judíos extraditados. Y pese a estas peculiaridades argumentales, ni la narración, ni los personajes son obligados a caer en el pesimismo.

Los personajes de Ginzburg enamoran gracias a sus defectos de fondo, que no de forma, porque son perfectos de principio a fin. Enamora la silente Anna, el idealista Ippolito, el pseudo fascista y tremendamente elitista Giuma. Enamora la cojera de Emanuel, el egoísmo infantil de Concettina. Enamora el diletante Danilo, el mentiroso Franz, enamora el turco, la corajuda Amalia, la brava y lenguaraz Maschiona, pero sobre todo enamora Cenzo Rena. Un hombre íntegro, cabal, generoso, poseedor de una enjundia humana y humanista pocas veces usada en la literatura. Un cuerpo viejo que sirve paradójicamente como nexo de unión, como nexo de vida a todos los ayeres de los que habla Natalia Ginzburg. Un personaje que al inicio de la historia se presiente como anecdótico y que acaba siendo el indiscutible y valioso protagonista de esta magistral novela.

Cuando llega la guerra el futuro se convierte en un ente volátil y cada movimiento cae a plomo en el profundo estómago de un presente que muere cada día formando una metáfora que hiere y salva a quien alcanza a entenderla. Todos nuestros ayeres es esa metáfora perfectamente elaborada por Ginzburg en la que la vida se queda sin dueño por mucho que la rutina siga buscando su supremacía. Y eso que Ginzburg no se apoya en la imagen para permear en la memoria del lector sino en ese léxico transformador que llena la cabeza de sus protagonistas.

Ginzburg no es una escritora efectista, no hay frases deslumbrantes en las entrañas de Todos nuestros ayeres, pero la estructura triangular de la relaciones expuestas dota a la historia de una riquísima acumulación de perfiles humanos. Ginzburg abstrae de cualquier moralina este episodio de literatura lenta y concienzuda que es Todos nuestros ayeres. Un libro que remarca desde su título esa frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla” y que adelanta que la historia de todos los hombres y de todas las naciones está sellada con un tiempo verbal que contradice en todo momento las necesidades de la inteligencia.

Ginzburg es una escritora que narra a palo seco, sin concesiones, sin juicios y sin la premura de quien duda. Es categórica en la elección de cada pensamiento de sus personajes, es pulcra con la elección de los escenarios y de las escenas que convergerán sobre ellos. La novela es geográficamente impecable e implacable; Ginzburg sabe que las certezas estéticas son un acierto seguro y por eso crea Los guindos o el maravilloso San Constanzo, porque cada desgracia o cada logro tienen en esta novela un único paisaje posible para triunfar.

Todos nuestros ayeres es una danza profunda que construye sombras que no asustan, sombras sobre las que se crean y se recrean los abismos de un periodo crucial en la Historia, los abismos de las clases sociales, los abismos de las mujeres y niñas incapaces de dejar de creer en el utópico respeto del que siempre penden nuestros sueños y nuestro destino.

Ginzburg publicó en 1952 una novela cruel habitada por soberbios actores, un manifiesto a favor de la cordura de las naciones, ese fogonazo que deja ciego a quien osa acercarse demasiado al poder y sus devastadoras veleidades. Todos nuestros ayeres es una estricta novela de perdedores que otorga una victoria totalitaria a quien la lee. Una virtuosa enseñanza, un espejismo maltrecho que agoniza en la memoria del espectador y, aun así, siempre encontrará el oxígeno que lo hará trascender dentro de ella.

Leer a Ginzburg es poder acceder sin concesiones al siempre exigente corazón de la cordura.

Imprescindible.

‘Todos nuestros ayeres’. Natalia Ginzburg. Lumen. Traducción de Carmen Martín Gaite. 360 páginas.

Comentarios

Ana Weyland

Por Ana Weyland, el 26 agosto 2023

Gracias, Sonia, por este magnífico artículo sobre una de las mejores escritoras de todos los tiempos (al menos en mi opinión). Estoy convencida de que si Natalia Ginzburg hubiera sido hombre la conocería mucha más gente. La novela que tú recomiendas y «»Léxico Familiar» están entre mis 20 mejores libros de todos los tiempos.